Category: Reportagen

Finally ФУЗИОН

Berlin – Artem hat Bärchen-Öhrchen auf dem Kopf und erzählt ganz begeistert vom Rebound-Effekt. „Den gibt es ja nicht nur in Beziehungen“, sagt er ein bisschen zu altklug für jemanden Mitte 20, „sondern auch in der Wissenschaft.“ Am besten erkläre er es mittels Glühbirnen. „Wenn du also alle Glühbirnen zu Hause in Energiesparlampen umwandelst“, sagt Artem, „dann sparst du ja erst einmal Strom, aber wenn du dir dann angewöhnst, sie immer brennen zu lassen, dann verbrauchst du eben mehr Energie.“ Dieser Effekt – Anstieg des Verbrauchs trotz gesteigerter Effizienz –, das sei der Rebound-Effekt. „Kannst du auf Autos anwenden oder Flugpreise, funktioniert überall.“ Dann fragt er etwas unvermittelt: „Hast du eigentlich Drogen dabei?“

Als ich verneine, stellt Artem keine weiteren Fragen, aber erzählt munter weiter. Ich will gerade auch nur zuhören, will nicht von Berlin erzählen oder von irgendwas anderem, vor dem ich doch hier gerade fliehe. Also höre ich das Thema seiner Masterarbeit in Umweltwissenschaften (klar, der Rebound-Effekt), ich lerne, woher er kommt (München) und „woher eigentlich“ (aus Russland) und wo er wohnt (Wedding). Als dann jemand sich umdreht und sagt „Bist auch aus Wedding!“, hab ich meinen Gesprächspartner kurzzeitig verloren.

Wir stehen in der Schlange, um unser Stoffbändchen abzuholen, unsere Eintrittskarte zum Festivalgelände. Es ist Sonnabend, drei Uhr morgens, rund 100 Kilometer nördlich von Berlin. Bisher haben wir nur ein vorläufiges Papierbändchen mit QR-Code, das mit unserem PCR-Test verbunden ist, den ich bei meiner Ankunft gemacht habe („Mund auf, bitte ein tiefes A sagen“). Mit Papierbändchen darf ich nur zum Zeltplatz und dort mit Freunden auf mein Testergebnis warten. Meine Freunde haben Wein besorgt, Artems Freunde offenbar etwas anderes, sie haben ihm auch die Bärchen-Öhrchen ins Haar gesteckt und den Glitzer ins Gesicht gepustet. Das sollte seine Laune bessern.

Als ich per App erfahre, mein Test sei negativ, laufe ich zur Schlange, meine Freunde gehen schon einmal aufs Fest. So richtig gelöst ist die Stimmung noch nicht. Menschen schauen sorgenvoll auf die Wetter-App. Es soll Regen geben. Außerdem sind die Schilder überall irgendwie einschüchternd: „Nur mit PCR Test!“ Schon am Eingang musste man seinen Personalausweis vorzeigen, die Tickets sind streng personalisiert. Auf einem Fake-Wahlplakat am Zaun steht: „Alle reden vom Klima. Wir ruinieren es. CDU.“ Darunter hat jemand mit Filzstift geschrieben: „Ich auch, sorry.“

Das passt nicht ganz zu den Ganzkörper-Hasenkostümen, zu den Astronauten-Anzügen, den Flamingo-Hüten und diesem bunten Regenschirm mit Lichterketten, der an eine Qualle erinnert. Diese Dinge kann ich schon in der Schlange mitbekommen. Der Bass ist schon jetzt so laut, dass wir ihn bis hierher hören. Die Schlange macht einen Bogen, und plötzlich sehe ich drei Freunde von mir aus Berlin nur fünf Meter entfernt, ich könnte sie leicht erreichen. Doch genau da höre ich hinter mir diesen Dialog: „Kommt ihr mit vor?“ – „Nein, hier drängelt man sich nicht vor.“ – „Come on, das machen doch alle, wir sind zu viert, das fällt gar nicht auf.“ – „Nein wirklich, wir bleiben hier, das macht man hier nicht. Das ist Un-Fusion-haft.“

Da hörte ich ihn zum ersten Mal, den Namen, den das Festival doch eigentlich nicht haben will. Überall auf der Website versuchen die Macher den Namen „Planet C“ durchzusetzen, aber alle nennen es „Fusion“. Oder besser: ФУЗИОН.

Bis zur Pandemie galt die Fusion als Deutschlands bestes Festival. Seit 1997 treffen sich Berliner auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Lärz in der Mecklenburger Seenplatte und feiern fünf Tage und vier Nächte, also bis vor kurzem ein typisches Berliner Touristenwochenende: Donnerstagmorgen bis Montagabend. Planet C soll nur von Freitag bis Sonntag dauern. Kaum zu glauben, dass vor 25 Jahren rund 300 Berliner für fünf D-Mark hier feiern durften und 2019 ein Woodstock-ähnliches Massentanzfest im Schlamm mit rund 70.000 Menschen daraus wurde. Alle Angereisten mussten Zelte aufbauen, duschen, essen, trinken und tanzen. Und 2020? Keine Fusion.

Trauriger Mann mit Kulleraugen-Bärchengesicht

Und jetzt also Planet C. Passend zur Pandemie gibt es drei Festivals: Alpha, Beta im August und die Gamma-Version Mitte September. Alle Tickets wurden verlost. Doch schon auf der allerersten Website verbreiteten die Festival-Macher nicht nur gute Laune, sondern eher auch schlecht gelaunten Friedrichshain-Tacheles: „Dummheit, Ignoranz und Profilierungsgeilheit haben in vergangenen Jahren zu immensen Schäden geführt“, steht dort zum Beispiel. Gemeint sind illegale Graffitis auf Dixi-Klos. Auch: „Verstopft nicht unser DRK-Zelt wegen Aspirin.“ Offenbar hatten zu viele Gäste Kopfschmerzen. Und wer beim Abfeuern von Feuerwerk erwischt wird, stellen die Veranstalter klar, „muss das Feuerwehrauto waschen!“

Artem sagt, er sei noch nie auf der Fusion gewesen. Er wird nervös, so langsam kommen wir in die Nähe des Eingangs. Er zeigt mir sein Handy und macht ein trauriges Kulleraugen-Bärchengesicht. Er meint, seine Freunde hätten extra einen Gruppenchat eingerichtet. Doch während der bis vor zwei Stunden noch gut funktionierte, ist er seit einer Weile der Einzige, der noch schreibt. Untereinander stehen kleine Sprechblasen: „Hey, bin in der Schlange.“ – „Na, feiert ihr?“ – „Wo seid ihr?“ – „Treffen wir uns?“ – „…“ – „Hallo?“ – „Leute!!!“ – „Huhu?“

Artem hat bisher immer nur diese Geschichten gehört, vom Festival: von aufwendigen Lichtinstallationen; von Feuerbällen über der Tanzfläche, von Buden mit veganem Burger; von einem Mann, der immer viel zu laut „Dinnele“ ruf; von Barkeepern, die fünf Flaschen Bier über die Theke reichen und etwas unsicher „zehn Euro?“ fragen; von Diskussionsrunden zum Klimawandel; von Filmabenden zum Thema „Wie das Antropozän den Planeten zerstört“; von fast nackten Akrobaten; von ganz nackten Tänzern auf der Tanzfläche; von einer echten Giraffe („Ich schwör’s, ich hab eine Giraffe gesehen“); vom leichten Wummern, das bis zu den Zeltplätzen zu hören ist; von Menschen, die seit Stunden im Regen tanzen; von dem Gefühl, wenn man die Schuhe einfach in den Müll wirft; von dem Bild einer übervollen Dixi-Toilette, das man nie wieder aus dem Kopf bekommt; von dem kalten Gefühl, wenn man morgens um 8 Uhr nach dem Tanzen kurz in den See springt, der auf dem Festivalgelände ist. Und vor allem: dass man am besten Ort zur richtigen Zeit ist.

Als wir ganz vorn an der Reihe sind, lächelt uns eine Frau in einem großen roten Hut an. Sie sagt etwas zu laut, wie der Conférencier am Eingang zu einem Ball: „Willkommen auf Planet C!“ Ich muss hineinschlüpfen in das Bändchen, dann zurrt sie es fest und schaut mir tief in die Augen, als sie sagt: „Rein mit dir.“ Dann darf ich die Maske abziehen und sehe 10.000 Menschen ohne Maske, drei Tage lang. Ein Experiment. Artem ist längst in der Masse verschwunden. Als ich das Papierbändchen wegwerfen will, zeigt jemand auf den Mülleimer: „Da hinein, wir sind ein sauberes Festival.“ Für alles andere gilt: What happens at Fusion, stays at Fusion.

Erschienen in der Berliner Zeitung, 12.9.2021

Würzburg nach dem Anschlag 2016

Würzburg/Ochsenfurt. Früher waren die Güterzüge die „bösen Züge“ für Melanie Göttle, weil die so laut ratterten hinter ihrem Haus in Würzburg-Heidingsfeld. Das Rattern ist bis in ihr Wohnzimmer zu spüren. Jetzt sind die Personenzüge „böse“. Erst gestern, sagt sie, habe sie Unkraut gejätet. Nur eine Hecke trennt ihr Grundstück von den Bahnschienen. „Als ein Regionalexpress kam, musste ich weg. Mir ist fast das Herz stehen geblieben.“ Ihr Leben sei nicht mehr dasselbe seit einem Monat.

Göttle war eine der Ersten, die am 18. Juli am Tatort waren, in dem Regionalexpress, der auf offener Strecke hielt, hinter ihrem Haus. Jemand hatte gegen 20 Uhr die Notbremse gezogen, nachdem der 17 Jahre alte Flüchtling Riaz A. mit einer Axt und einem Messer auf eine chinesische Touristenfamilie eingeschlagen hatte, auf Kopf und Körper. Vier der fünf wurden schwer verletzt.

Riaz A. verließ dann den Zug und lief in das Wohngebiet am Mainufer. Dort schlug er auf eine Spaziergängerin mit der Axt ein, wohl in der Absicht, sie zu köpfen. Als er dann auf zwei Polizisten losging, erschossen sie ihn mit mindestens vier Schüssen. Riaz A. soll vorher Kontakt zu Mitgliedern des sogenannten Islamischen Staats (IS) gehabt haben. Seine letzte Nachricht vor der Tat an seine Kontaktmänner enthielt den Satz: „Wir sehen uns im Paradies.“

Seit einem Monat hat Deutschland damit auch den ersten Anschlag des IS im eigenen Land. Eine Woche später folgte das erste Selbstmordattentat in Ansbach, auch dort gab es mehrere Verletzte, der Täter starb. Auch wenn es in beiden Fällen schlimmer hätte kommen können – die Menschen sind nun in Habachtstellung, sind gewarnt, dass der Terror sie nun jederzeit auch hierzulande erreichen kann.

Auch Melanie Göttle weiß, wie knapp die Sache für sie war. Von einem Nachbarn erfuhr sie, dass Riaz A. direkt an ihrem Haus vorbeilief. „Er hat ihn gesehen, mit der blutverschmierten Axt“, sagt sie, „eine halbe Stunde früher und mein elfjähriger Sohn hätte noch im Garten gespielt.“ Das sind Dinge, die ihr nicht aus dem Kopf gehen.

Als sie hörte, dass im Zug noch Verbandsmaterial gebraucht werde, wollte sie es zunächst nur an die Tür des Zuges bringen. Doch der Schaffner wandte sich ab und wies auf das Großraumabteil, wo sonst Reisende mit ihren Fahrrädern stehen. Sie ging hinein. „Da war alles voller Blut“, erinnert sie sich, „egal wo ich mit meinen Händen hingefasst habe.“ Sie erzählt von den schlimmen Wunden der Verletzten am Kopf und am Bauch, von den Handtüchern, dem Verbandszeug. Sie sagt: „Und dann erst der Geruch.“

Melanie Göttle besuchte in den Tagen nach der Tat das Uniklinikum Würzburg. Sie wollte erfahren, wie es den Opfern geht. Doch aus Datenschutzgründen konnte man ihr keine Auskunft geben. Das Krankenhaus sagt jetzt auf Nachfrage, dass alle vier schwer verletzten Touristen noch in Behandlung seien. Der Vater der Familie werde gerade aus dem Koma zurückgeholt. „Dieser Prozess kann Tage dauern“, sagt Susanne Just vom Uniklinikum. Er bleibe weiter auf der Intensivstation.

Die deutsche Spaziergängerin aus Heidingsfeld lebt inzwischen wieder zu Hause. Sie selbst möchte nicht mit den Medien sprechen. Nachbarn beschreiben sie als „von der Tat gezeichnet“, sie habe eine große Narbe am Hals und eine im Gesicht. Doch sie sei schon wieder mit dem Hund unterwegs gewesen, auch dort, wo es passierte. Die 51 Jahre alte Frau habe den Nachbarn erzählt, dass sie erst dachte, der junge Flüchtling wolle sie etwas fragen oder brauche Hilfe. Doch er drehte sich zu ihr um und schlug auf sie ein, mit der Axt.

Melanie Göttle sagt, sie kenne über Freunde die Pflegefamilie von Riaz A. „Die schlagen ihr Holz noch selbst für den Winter, die Axt ist sehr scharf.“ Sie kann aber nicht verstehen, warum jemand einem Krieg entkommt und dann bei denen, die ihn aufnehmen, eine derart schlimme Tat anrichtet. Ihr Nachbar, der auch im Zug geholfen hatte, schrieb ihr noch in der Nacht eine SMS: „Was der Junge durchgemacht haben muss, um so etwas zu tun.“ Göttle sieht das anders: „Er hat das Leben von vielen Menschen zerstört und meines zur Hölle gemacht.“ Warum nur habe keiner aus seinem Umfeld etwas bemerkt?

Das ist eine Frage, die Ochsenfurt derzeit zerreißt, jene pittoreske Fachwerkstadt, in der Riaz A. rund ein Jahr lang lebte. In dem orangefarbenen Kolpinghaus bei der Innenstadt wohnen noch immer 23 unbegleitete Flüchtlinge. Anwohner sagen, dass sie die Jugendlichen seltener auf der Straße sehen. Schüchterner seien sie geworden.

Vom Kolpinghaus selbst heißt es, es gab Absagen von Praktikumsbetrieben und verbale Beleidigungen. Aber angegriffen wurde niemand. „Wir sind froh, dass etwas Ruhe einkehrt“, sagt ein Mitarbeiter. „Viele hier kannten ihn ja, haben mit ihm gebetet.“ Riaz A. wollte Bäcker werden, spielte im Fußballverein, dann starb ein Freund in Afghanistan und Riaz A. – so die Ermittler – habe sich „turboradikalisiert“. Die Mitarbeiter von Kolping, so sagen sie, sind jetzt „stärker sensibilisiert“, was „mögliche Radikalisierungstendenzen“ betrifft.

Simone Barrientos vom Helferkreis in Ochsenfurt kannte Riaz A. nur flüchtig. Sie grüßte ihn, wie sie noch jetzt auf einem Spaziergang durch Ochsenfurt ständig junge Flüchtlinge grüßt. Die resolute Berlinerin zog vor drei Jahren in die Kleinstadt und hat es nie bereut. Es ist ein Ort, in dem jeder so leben könne, wie in Berlin eigentlich auch. „Sie sind sehr tolerant hier“, sagt sie, „und vor allem pragmatisch“. Sie habe noch in der gleichen Woche des Attentats Deutsche und Flüchtlinge Fußball spielen sehen. „Da hätte ich heulen können.“

Barrientos musste in diesem Monat auch Kritik einstecken, weil sie eine der wenigen war, die sich überhaupt äußerte. Sie bleibt dabei: „Für die, die Riaz kannten, war er auch ein Freund.“ Ein Bekannter von ihr wollte zwei Tage nach der Tat ein paar Kerzen für den Toten aufstellen. Der Flüchtling hatte bei ihm gearbeitet, er mochte ihn. Die Polizei hinderte ihn daran. Viele Anwohner verstehen die Sympathie für den Attentäter nicht.

Auch die Pflegefamilie in Gaukönigshofen, wo Riaz A. zur Tatzeit wohnte, möchte sich nicht äußern. Als sie die Tür öffnen, sagen sie nur: „Wir sind froh, dass es jetzt vorbei ist, und möchten unsere Ruhe.“

Für Melanie Göttle ist nichts vorbei. Sie hatte vor wenigen Tagen ihren 44. Geburtstag, es war der erste, den sie nicht feierte. Sie war auf keinem Weinfest in diesem Monat, meidet Gruppen, den Regionalzug sowieso. Auch ihr Sohn durfte nicht zum Sportfest. Am Montag war sie im Kino, im Film „Pets“, aber sie ging erst in den Saal, als alle anderen Besucher an ihr vorbeigelaufen sind. „Ich weiß, das ist irrational, aber ich kann nicht anders.“ Sie hat psychologische Hilfe beantragt, beim Weißen Ring, bei der Polizei. Das LKA hat sie vor zwei Wochen angerufen, seitdem ist nichts passiert. „Das Attentat“, sagt sie am Ende, „war in meinem Wohnzimmer.“

Schöner Sterben in Seoul

Der Kopf stößt an die obere Seite des Sarges, die Füße liegen mit der Fläche auf der unteren Seite. Dieser Sarg hat, kein schöner Gedanke, wirklich genau meine Größe. Bevor er zuging, hatte ich die Arme parallel vor die Brust gelegt, ohne zu bedenken, dass diese Position später nicht mehr zu ändern sein würde. Der Sargdeckel liegt auf und verhindert jede Bewegung. Ein kleiner Spalt Luft bleibt. Sonst nichts.

Durch die Holzwand entferntes Rauschen eines Waldes, noch entfernter eine koreanische Schnellstraße im Süden von Seoul, ganz nah plötzlich Schritte im Wald, eine Glocke, das muss der Zeremonienmeister sein. Er läuft an den Särgen auf und ab.

So beginnt das Nachdenken. Über die Zeit, die bleibt. Und die Frage: Was mache ich hier?

Das Sterbe-Seminar heißt „Happy Dying“, seit zwölf Jahren veranstaltet es der koreanische Mönch Kim Giho, immer samstags in einem Tempel im Süden Seouls, direkt neben einem Waldstück auf einem Hügel. Die große Buddha-Statue ist eingerüstet, davor steht eine zweite in Gold. Im Gespräch zuvor hat der Mönch erzählt, was die Erfahrung bei Besuchern auslöst („Sie finden wieder eine Richtung im Leben“), warum es einen Sarg geben muss („Nur wer dem Tod nahe kommt, verliert die Angst vor ihm“) und wie es bei ihm angefangen hat: „Ich habe meditiert und plötzlich das Große gefunden.“ In holprigem Englisch sagt er: „The big one.“ Irgendetwas Großes also. Eine Antwort vielleicht?

Zuerst wird ein Trauerfoto erstellt

Im Sarg habe ich nicht das Gefühl, hier etwas Großes zu finden. Es ist einfach verdammt eng. In den fünf Stunden vorher habe ich genug über das Ende nachgedacht. Es begann mit einem Handyfoto von mir, das eine ältere Frau gemacht und ausgedruckt hat, mit einer schwarzen Schärpe an den Rändern. Es ist ein Trauerfoto, manch andere Teilnehmer versuchten ein Lächeln, aber der schwarze Rand überschattet jeden Gesichtsausdruck: Alles ist vorbei.

Die Damen legen die Fotos der „Toten“ ordentlich auf den Tisch, daneben kann jeder und jede sich seinen Grabspruch aufschreiben. Es sind 18 Teilnehmerinnen und 12 Männer, die koreanische Gesellschaft ist hier versammelt. Darunter eine alte Frau am Stock, eine ältere im Abendkleid, ein 40-Jähriger gekleidet wie für eine Bergwanderung, ein junges Pärchen.

Kann dieses Sprechen über den Tod nicht auch riskant sein? Nein, sagt Kim Giho, riskant sei hier gar nichts. Und Menschen mit einem schwachen Herz dürften die Sargzeremonie am Ende ohnehin nicht mitmachen.

Korea hat einen besonderen Umgang mit dem Tod. Vor allem Suizid gilt bei Problemen als gesellschaftlich akzeptiert. Südkorea führt seit elf Jahren die Liste der Selbstmorde in der OECD an. Insgesamt 14.427 waren es im Jahr 2013, das entspricht rund 40 Menschen am Tag.

Eine der Brücken über den Hangang in Seoul heißt im Volksmund „Brücke des Todes“, denn von ihr stürzen sich besonders viele Menschen. Die Stadt reagierte, indem sie sie offiziell die „Brücke des Lebens“ nannte und am Geländer Lautsprecher anbrachte, die Fußgänger daran erinnern, das Leben zu schätzen und vielleicht noch einmal die Eltern anzurufen. Zugleich forderten in diesem Jahr nicht wenige Demonstranten den Kapitän der untergegangenen „Sewol“-Fähre auf, sich das Leben zu nehmen. Beim Unglück waren mehr als 300 Menschen gestorben, die meisten Kinder.

Im Seminar erklärt Kim Giho den Tod anhand von Filmausschnitten. Er zeigt einen Teil aus „The Impossible“ mit Ewan McGregor, der in der Szene beinahe seine Familie im Tsunami in Thailand verliert. „Familie ist das wichtigste überhaupt“, schärft Kim Giho den Zuhörern ein. „Sie trauert am meisten.“

Er zeigt Patrick Swayze, wie er als „Ghost“ in ein gleißendes Licht geht. „Sterben ist etwas Friedliches, haben Sie keine Angst.“

Am Ende des Vortrags zeigt er einen Dokumentarfilm über einen sterbenden Koreaner in Palliativbehandlung. Sein Todeskampf ist nur schwer zu ertragen. Röcheln, Husten, weinende Verwandte. Auch viele der Teilnehmer weinen. Spätestens hier nimmt Kim sie mit auf seine Reise in das, was danach kommt. Er sagt, er selbst hat viele Patienten beim Sterben betreut, bevor er begann, diese Seminare zu geben.

Eine Botschaft wird an die Wand geworfen: „Wir sind nur eine Energie, die weiterwandert, wenn wir sterben.“ Ein Schniefen geht durch den Raum, die älteren Damen bringen Taschentücher an die Tische.

Das mit der Energie ist natürlich etwas, das man schon gehört hat. Buddhismus, Daoismus, Leben ist Leiden. Und doch ist Sterben ein sehr persönlicher Prozess. Auch ein sehr einsamer. Erst im Sarg wird klar, warum Kim zu Beginn des Nachmittags die drei Paare, die gekommen waren, getrennt gesetzt hat. „Sterben muss jeder allein.“ Im Sarg ist kein Platz für jemand zweiten.

Ein paar Särge weiter weint leise eine Frauenstimme. Dann ein Flüstern. Kim kümmert sich. Das Leben da draußen auf den Straßen mit seinen Millionen kleinen Mobiltelefonbildschirmen und großen Straßenbildschirmen, mit den Hochhäusern und Betrunkenen vor kleinen Eckkneipen ist nur noch gedämpft und weit entfernt zu hören.

„In Seoul geht das Leben so schnell vorbei und die Menschen merken gar nicht, wie wichtig Zeit ist“, sagt Kim Giho. Deswegen seien Koreaner wohl empfänglicher für so ein Seminar. Nicht einmal Entschleunigung hilft hier noch, sondern Entzug von allem. Im Sarg wirkt noch dieser Satz nach: „Du bist kein Statist in deinem Leben, du bist der Hauptdarsteller. Verhalte dich in Zukunft auch so.“

Im Seminar stellt Kim Giho Fragen an die Besucher, sie füllen sie aus, zum Teil lesen sie die Antworten vor allen vor: Welche Menschen haben Dich bis heute beeinflusst? Was hast Du bisher erreicht? Was würdest Du tun, wenn Du noch sechs Wochen zu leben hättest? Worauf bist Du stolz? Wer ist über Deinen Tod am traurigsten? Wann warst Du zuletzt so richtig glücklich? Oder die wichtigste Frage: Welche Lehre hast Du bisher aus dem Leben mitgenommen?

Immer wieder melden sich Teilnehmer und erzählen aus ihrem Leben, von ihrem autistischen Kind, vom verstorbenen Vater, den entfremdeten Geschwistern. Kim Guan Yeol, 31, sagt, er hatte schon einmal den Lebenswillen verloren und fügt schnell hinzu, er wollte sich aber nicht umbringen. Nur sei dieser eine Schicksalsschlag sehr schwer gewesen. Auch seine Freundin habe ihm da nicht mehr hinaushelfen können. Sie ist mitgekommen zu diesem Seminar.

Eine ältere Dame sagt, sie habe erst hier bei „Happy Dying“ gelernt, dass sie ihr Erbe regeln muss, es sei doch alles so unsicher heutzutage. Die Koreanerin wohnt seit Jahren in Los Angeles, dort gehe auch alles so schnell und alle schauten nur auf das Geld, sagt sie.

Die Menschen die hierherkommen, wollen Bilanz ziehen, wollen das Nachdenken über den Tod, das Ende in den Griff bekommen. Religion spiele keine Rolle, das bestätigen die Teilnehmer. Gestorben wird weltweit.

Nur hier in Korea und in Japan haben sich diese Seminare so entwickelt, als ob der Tod – verbunden auch hier mit vielen Ritualen –, als ob sich durch diese Summe der Rituale schon eine Erkenntnis ergibt. Vielleicht geht es nur um das Nachdenken darüber? Am Ende des Seminars haben alle die Gelegenheit, einen letzten Brief an die Wichtigsten zu schreiben. Die Familie, die Freunde, alle lesen ihren Brief vor, die meisten entschuldigen sich, dass sie ihre Liebe nicht genug gezeigt haben. Das Weinen vor Fremden ist nach diesen vier Stunden schon nicht mehr ungewöhnlich. Ich lese meinen Brief auf Deutsch vor.

„Ihr Lieben“, geht er los, und ich bedanke mich für das Abenteuer der letzten 35 Jahre. Der Brief entschuldigt sich auch für Dinge. Aber am Ende des Briefes zitiere ich Kim Giho, weil er gesagt hatte, Tod sei auch Neubeginn. Ich schreibe: „Nicht traurig sein. Hab Euch lieb.“ Als ich den Zettel zu Ende vorgelesen habe, sehe ich, dass ich jede Zeile von links bis rechts vollgeschrieben habe. So wie ich früher eine SMS auch immer bis genau 160 Zeichen geschrieben habe. Das Maximum herausholen. Sollte das auf meinem Grab stehen?

Als ich an den Tischen vorbeigehe, sehe ich, dass die Koreaner immer nur ihren Namen auf den Grabstein schrieben. Mit dem Datum. Auch die Gräber sind in Korea schlicht gestaltet: Ein kleiner Grashügel, ein Stein mit Namen und Daten. Alles andere wäre hier vielleicht eitel. Im Sarg mit dem Luftschlitz werden die Dinge plötzlich furchtbar egal. Energie, weiterziehen, wir sind nur Gäste, auch diese Theorien werden egal. Es ist ja nichts mehr.

Die 20 Minuten im Sarg fühlten sich länger an. Als ich aus dem Sarg aufstehe, den Deckel zur Seite lege, habe ich keine Lust mehr, noch mehr von Kim Giho und seinen Weisheiten zu hören. Er beginnt auch, ein bisschen anstrengend zu werden, sagt, er wolle die Welt erleuchten, so wie „Neo“ im Film „Matrix“ die Menschen erleuchten wollte. Sein E-Mail-Name sei deshalb auch „Neo“. Wir seien nur Hologramme, sagt er und macht mir ein bisschen Angst.

Bevor sich die Gruppe trennt, lässt er sich noch dreimal alle gemeinsam zusammenkommen, er lächelt – das hat er nicht oft getan an diesem Tag –, und alle rufen dieses eine Wort laut: „Hwaiting! Hwaiting! Hwaiting!“ Dieser koreanische Ausdruck wird oft verwendet im Alltag hier im Land, vor Prüfungen, oder morgens, wenn man keine Lust hat, auf Arbeit zu gehen. Er geht auf ein englisches Lehnwort zurück: „Fighting!“, Kämpfen.

Die meisten sehen gelöst aus. Die, die vorhin weinten, lachen besonders laut. „Happy“ sind sie wohl jetzt, weil es vorbei ist, weil irgendwo ein Familienmitglied jetzt bald einen Anruf bekommt. Die kalifornische Koreanerin fliegt morgen zurück nach Amerika. Kim Guan Yeol geht jetzt mit seiner Freundin etwas essen. In den 50.000 Won (rund 35 Euro) Seminargebühr waren keine Snacks enthalten. Draußen vor dem Buddha rauscht der Verkehr und blinken die Bildschirme vom teuren Stadtteil Gangnam. Vielleicht geht es ja leichter, jetzt, mit dem Sarg im Herzen: Hwaiting.

Dating in Südkorea

Die Koreanerin Kim Eun-Ji war auf rund 50 Dates in ihrem Leben, alle liefen nach dem gleichen Muster ab: Reden über Hobbys, essen (Mann zahlt), Kaffee trinken (Frau zahlt), dann bringt der Mann die Frau nach Hause – oder zur U-Bahn-Haltestelle. Sie hat sie alle gesehen: Männer, die eine Stunde zu spät kamen, solche, die keine Spaghetti mit der Gabel aufrollen können, und jene, die stundenlang von ihrem Lieblingscomputerspiel erzählten.

Die 37-jährige Koreanerin ist noch immer unverheiratet. Generell, sagt sie, komme es nie so gut an, wenn sie erzählt, dass sie beruflich viel reist und finanziell für sich selbst sorgen kann. „Ich war vor einigen Tagen mit ein paar Koreanern essen und trug wie immer meinen Hermès-Schal.“ In Südkorea ist es normal, sich gut und teuer zu kleiden. Doch einer der Männer hörte nicht auf, Kim vor allen darauf anzusprechen: „Er sagte mir immer wieder, ich kleide mich zu luxuriös.“

Wenn Kim Eun-Ji ihren koreanischen Freunden davon erzählt, klingt das plötzlich gar nicht mehr so unhöflich. „Auf Koreanisch sind solche Sätze nicht anmaßend“, sagt sie, „dort es ist normal, private Dinge öffentlich zu diskutieren.“ Wer in Korea lebe, höre schnell einmal: Du bist zu dick, zu alt, zu teuer angezogen. Koreaner lieben Konfuzius und der sagte einmal: „Wenn ein Nagel herausschaut, dann zielt ein Hammer darauf.“ Kim Eun-Ji ist hübsch, erfolgreich, aber weil sie unverheiratet ist, stellt sie für koreanische Verhältnisse einen riesigen Nagel dar, der quasi nach einem Hammer schreit.

Doch es ist in Korea und Ostasien insgesamt für Frauen schwer geworden, sich in die Gesellschaft einzufügen, denn die Anforderungen an sie sind widersprüchlich. Einerseits sollen sie gebildet und selbstständig sein, gleichzeitig auf keinen Fall dem Mann überlegen. Sie sollen strengen Schönheitsidealen (schlank, große Augen, hohe Wangen) entsprechen, aber nicht zu viel aus ihrem Typ machen. Sie sollen erwachsen auftreten und gleichzeitig auf Fotos kindliche Grimassen ziehen. Sie sollen westliche Filme kennen und reisen, aber wenn sie nach einem westlichen Vorbild leben wollen, gelten sie als Verräter der Tradition. Superfrauen gesucht.

Eine der Folgen dieser hohen Erwartungen der Gesellschaft ist, dass rund ein Drittel der Frauen über 30 Singles sind. Gerade in Korea haben sich die Marktgesetze längst auf Beziehungen ausgeweitet, ganz wie in Michel Houellebecqs „Ausweitung der Kampfzone“ vorausgesagt.

Nur sind die Verlierer nicht wie im Buch die Männer, sondern die Frauen. Das ist für Seoul-Besucher aus Europa nicht unbedingt ersichtlich, wenn sie am Wochenende durch Gangnam flanieren, diesen reichsten Stadtteil Koreas, der durch den Hit des Sängers Psy weltberühmt wurde. Überall sieht man vermeintliche Liebespaare, die Arm in Arm Doppel-Selfies machen.

Dabei müssen das gar keine Pärchen sein, sagt der Dating-Coach Lee Myung-Gil, sondern nur Menschen beim Daten. Lee arbeitet für die mitten in Gangnam residierende Firma „DUO“, Koreas erste Partnerschaftsagentur. Lee ist 34 Jahre alt, genau in dem Alter seiner Premium-Kundinnen, die alles gleichzeitig sein müssen, schön und gebildet, sexuell erfahren und Jungfrau, erfolgreich und ein bisschen blöd.

Lee kennt ihre Probleme. Wenn er im Fernsehen auftritt, stellt er sich selbst so vor: „Ich war früher Casanova und bin jetzt der Dalai Lama.“ Er ist Dating-Coach geworden, weil er das am besten konnte: Frauen rumkriegen. Er ist muskulös, hat weiße Zähne und spricht von Dates wie von einer Mathe-Aufgabe. Er weiß, was Männer wünschen – und warum es Frauen in Korea so schwer haben: „Heute sind Koreanerinnen wirtschaftlich unabhängig. Männer aber wollen nicht zum ‚Rollladen-Mann‘‚ werden.“ Das ist der abfällige Begriff im Koreanischen für die Ehemänner, die abends im Geschäft ihrer Frauen die Rollläden herunterlassen.

Was tun? Lee rät nach wie vor zum „Sogeting“, einem formellen, arrangierten Date. Das ist die Norm in dem Land – Koreaner fragen ihre Freunde: „Kennst du jemanden, der zu mir passen würde?“ Dann gehen beide zusammen aus. Wenn es gut läuft, treffen sie einander wieder. Wenn nicht, fragt man weiter im Freundeskreis – ab 30 beginnen auch die Eltern, einen Partner vorzuschlagen.

Nicht umsonst schrieb der „New Yorker“ kürzlich über Seoul, dass die Stadt die Technik aus dem Jahr 2050 habe und die Moralvorstellungen von 1950. Zwar werden hier die besten Mobiltelefone der Welt hergestellt, aber Eltern enterben ihre Töchter, wenn diese mit ihrem Freund unverheiratet zusammenziehen.

Das drängt manche zur Eile. Park Mi-Kyung erzählt, ihr habe beim ersten Date der Mann schon von seinen Hochzeitsplänen erzählt und sie nach ihrem Kinderwunsch gefragt. „Das ist das Schwierige bei Koreanern“, sagt Park Mi-Kyung, „wenn sie dich mögen, dann wollen sie gleich alles von dir!“ Die Koreanerin hat in den USA gelebt, betreibt ein Fitnessstudio und ist 38 Jahre alt. Höchste Zeit, sich zu binden, finden auch andere. „Wenn du noch lange wartest, siehst du in deinem Hochzeitskleid sehr alt aus“, erklärte ihr kürzlich ein Taxifahrer. Der Hammer hat den Nagel voll getroffen.

Dating-Coach Lee Myung-Gil will diesen Aufprall etwas abmildern, er lehrt seine Klienten das richtige Maß beim Flirten. „Alle wollen Daten, aber niemand hat ihnen die richtigen Regeln beigebracht.“ Er sagt, dass Smalltalk und langsames Kennenlernen in Korea oft ein Problem seien – sowohl beim Treffen als auch beim Chatten. „Manche Frauen schreiben zu oft SMS oder erwarten zu viel“, sagt er.

Männer täten sich dagegen oft schwer mit Komplimenten. „Außerdem empfehle ich für ein Date Donnerstag gegen Sonnenuntergang.“ Donnerstag sei nahe am Wochenende, aber noch nicht mit den privaten Terminen vom Samstag belastet, und bei Sonnenuntergang scheine das Licht am sanftesten auf das Gesicht.

Beim eigentlichen Date rät er zu wenig Alkohol (zu meiden sei in jedem Fall der Nationalschnaps Soju) und sich mit dem Rücken zur Wand zu setzen (damit das Gegenüber von nichts abgelenkt wird). Zuletzt verrät Lee einen Code, den noch nicht jeder seiner Landsleute kennt: „Der Satz ‚Möchtest du mit mir Ramyon (Nudeln) essen‘, ist eine Einladung zum Sex.“

Das Synonym stammt aus einem zehn Jahre alten Lied einer Sängerin, die im Refrain vom Nudeln-Essen schwärmte. Seitdem sprechen Koreanerinnen offener davon, dass sie eine lose Beziehung haben. Tatsächlich hat sich bereits das englische Wort „some“ für „etwas miteinander haben“ im Koreanischen eingebürgert, und zwar als Verb.

Ich some, du somest, wir somen. Vielleicht geht man nur miteinander ins Kino, oder man macht Pärchenfotos mit einem Selfiestick – oder trifft sich in einem der vielen Liebeshotels, die es in jeder koreanischen Stadt gibt. Selbst das Nicht-Definierte ist damit irgendwie festgelegt. Kim Eun-Ji, die Frau mit den fünfzig Treffen, wohnt gerade für einen Monat in Berlin. Da sehe sie mit einem gewissen Neid, dass es auch ohne offizielles Date gehen kann. „In Berlin geht man einfach zusammen etwas trinken.“

Park Mi-Kyung hatte bereits einige „Some“-Freunde, aber ihrer Familie und den Freunden hat sie davon nichts erzählt. Koreas Superfrauen müssen eben auch ihr Image im Blick haben. Seoul mit seinen 22 Millionen Einwohnern bietet zumindest genügend Anonymität. Bei einem der letzten Dates mit einem Landsmann schien es etwas Ernstes zu sein. „Doch dann sagte er, seine Eltern möchten, dass er es noch einmal mit seiner Ex probiert.“ Sie habe sofort seine Telefonnummer gelöscht. Park Mi-Kyung braucht eine „Sogeting“-Pause.

Doch der Hammer ist ungeduldig: Kürzlich berichtete das koreanische Fernsehen über ihr Fitnessstudio, die Crew folgte der „erfolgreichen Businessfrau“ einige Tage durch den Alltag. „Seltsam war, dass die TV-Moderatorin immer wieder fragte, ob ich einsam sei.“ Vor ein paar Tagen wurde der Film ausgestrahlt. Mi-Kyung schüttelt noch immer den Kopf beim Gedanken daran. „Die letzte Einstellung zeigt, wie ich allein in meiner Wohnung sitze und Nudeln esse und sage, ‚Nein, ich bin nicht einsam‘.“ Dann schwenkt die Kamera auf ihre Katze.

Erschienen im Iconist, 25.5.2015

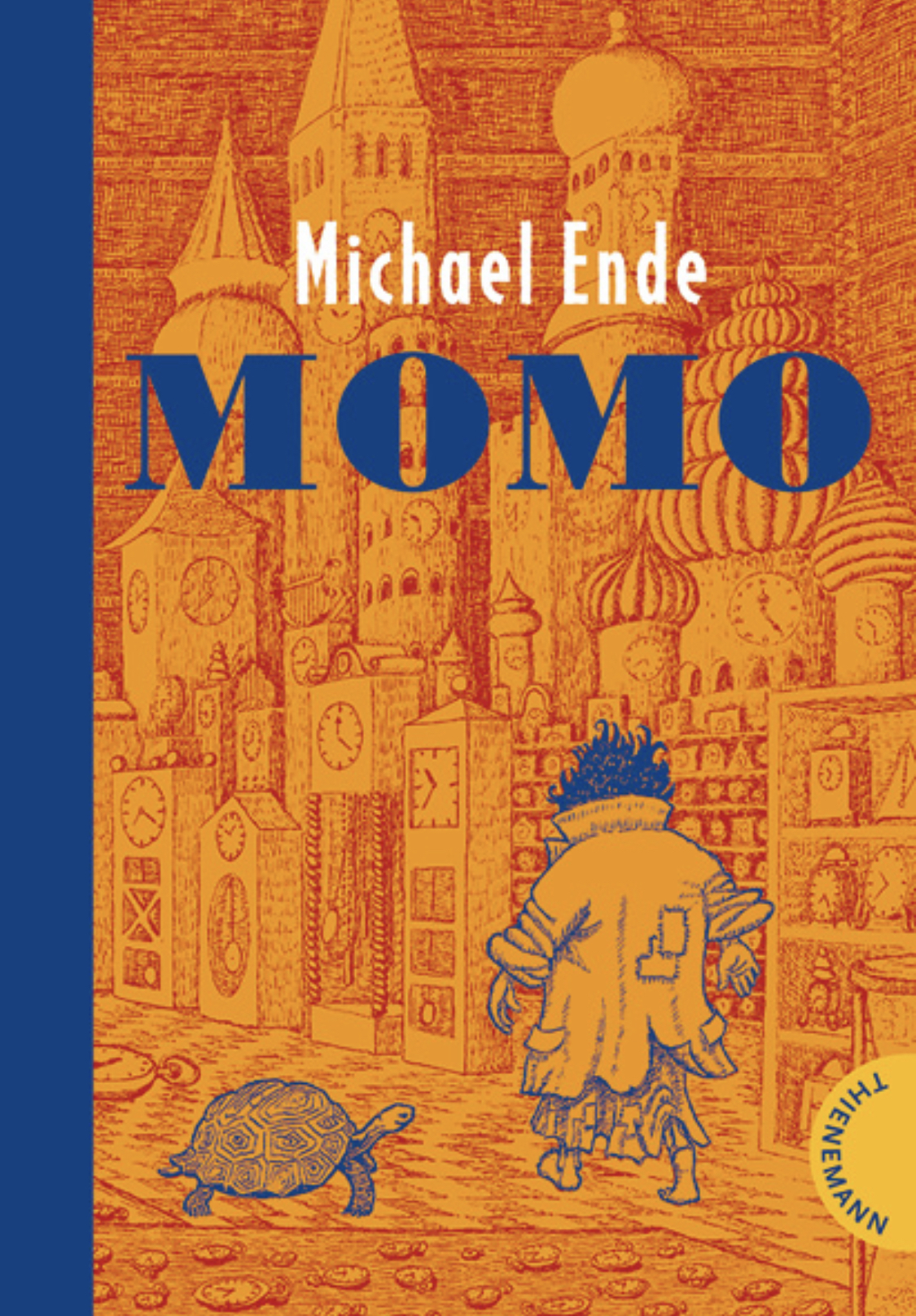

Warum Momo beim Abgewöhnen einer Sucht hilft

Es ist eine seltsame Gruppe, die sich da im „Nirgend-Haus“ in der „Niemals-Gasse“ verschanzt hat: Eine Schildkröte namens Kassiopeia, auf deren Rücken Buchstaben auftauchen, der allwissende Meister Hora und Momo, ein junges, sehr spezielles Mädchen. Die drei sitzen und rätseln wie sie den „grauen Herren“ entkommen können, die den Menschen die Zeit stehlen. Die bösen Zeitdiebe können zwar nicht in das Haus hineinkommen, aber die drei bleiben gefangen, während giftiger Dampf die Zeit vergiftet. Meister Hora aber bleibt ruhig und fragt die Schildkröte: „Kassiopeia, meine Teure! Was ist nach deiner Ansicht das Beste, das man während einer Belagerung tun kann?“ Die Antwort erscheint auf ihrem Panzer in Großbuchstaben: „FRÜHSTÜCKEN!“

Für den Südkoreaner Lee Tae-kyung ist das eine Schlüsselszene in Michael Endes Märchenroman „Momo“ aus dem Jahr 1973. „Gemeinsam frühstücken!“, ruft der Chefpsychiater des National Hospitals von Seoul, „das ist genial, denn genau das ist es doch, was den Online-Gamern abhandengekommen ist. Als ich diese Szene in dem Buch noch einmal gelesen habe, begann ich es mit anderen Augen zu sehen.“

Das war im Juni dieses Jahres. Kurz darauf begann Lee Tae-kyung, für die Abteilung Sucht ein neues Programm vorzubereiten. Er wollte die noch recht neue Form der Bibliotherapie an onlinesüchtigen Jugendlichen ausprobieren. Sie sind zwischen 14 und 20 Jahre alt, meist männlich und in der künstlichen Welt von „League of Legends“, von „Starcraft“ oder „World of Warcraft“ gefangen. In Südkorea sind laut neuesten Studien immerhin 12,5 Prozent der Jugendlichen gefährdet, eine solche Spielsucht zu entwickeln. Rund 30 Prozent der Jugendlichen wiederum gelten als süchtig nach ihrem Mobiltelefon.

Für Lee Tae-kyung sind die Programmierer und Verkäufer dieser Spiele die modernen „grauen Herren“. „Diese Programme sind so gut konstruiert“, sagt er, „dass sie eine eigene Welt erzeugen, mit Wetter, mit echtem Sound und anderen virtuellen Freunden.“ Es sei ganz leicht, sich in dieser Welt wohl zu fühlen. „Das Gehirn ist wie ein wildes Tier, das durch das Computerspiel gezähmt und beruhigt wird.“ Aber durch diese Zähmung sei es auf Dauer nicht mehr am Abenteuer Wirklichkeit interessiert. „Das Gehirn ist bequem und möchte am liebsten auch die Fantasie jemand anderem überlassen.“ Genau das, so Lee, passiere beim Onlinespielen. Die Fantasie gehe verloren.

Bei seinen Patienten hat er bis heute zweimal die Buchtherapie angewandt, eine dritte Therapiegruppe ist gerade in der Vorbereitung. Von Montag bis Freitag musste die Gruppe ihr Mobiltelefone abgeben. Gleich in der ersten Sitzung wurde den Jugendlichen das 42 Jahre alte Buch des deutschen Schriftstellers in die Hand gedrückt. Zunächst mussten die Patienten es gemeinsam während einer Sitzung lesen. Doch Lee Tae-kyung konnte beobachten, dass die Jugendlichen auch in ihrer Freizeit plötzlich begannen, das Buch weiterzulesen. Es ist schließlich ein Kinderbuch, das viele Fantasy-Elemente enthält und „Starcraft“-Welten nicht vollkommen entgegenläuft. Böse graue Herren, die Zeit-Blumen rauchen und die Menschheit bedrohen.

Erst stückweise lernen die Probanden, dass Lebenszeit etwas Besonderes, vielleicht das einzige Wichtige am menschlichen Leben ist. „Denn Zeit ist Leben“, heißt es bei Michael Ende. „Und das Leben wohnt im Herzen.“ Das sind große Worte, die auf Koreanisch ebenso poetisch klingen, aber die vor allem Gesprächsbedarf liefern. „Für die Spielenden vergeht doch die Zeit bewusst schneller“, sagt Lee Tae-kyung. „Und es gibt kein einziges Onlinespiel, bei dem man sich während des Spielens eine Uhr anzeigen lassen kann.“ Die künstliche Rollenspielwelt finde meist abgetrennt von der wirklichen statt: in einem PC-Café ohne Fenster. „Aus dem gleichen Grund gibt es in Einkaufszentren und Kasinos keine Fenster und keine Uhren“, sagt Lee. Diese Orte seien eigene Realitäten. „Schon deshalb ist es richtig, die Süchtigen durch ‚Momo‘ mit der Schildkröte Kassiopeia zu konfrontieren, die so schnell sein kann und langsam wie die Zeit.“

Doch es ist eine andere Szene aus dem Buch, die Doktor Lee für noch entscheidend hält. In seiner Ausgabe klebt ein roter Zettel an dieser Stelle: Es ist die berühmte Szene, in der Beppo, der Straßenkehrer, Momo erklärt, wie er eine Straße fege. Er sagt: „Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten.“ Später sagt er: „Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste.“

Das sei etwas, sagt Lee Tae-kyung, das er in verschiedenen Therapien den Menschen sage, gerade in Südkorea, das eine Alkoholismusrate von 10 bis 15 Prozent in der Bevölkerung habe. „Gerade für diese Menschen ist es wichtig, in kurzen Schritten zu denken, von einem Tag zum nächsten – und zum nächsten.“ Das gelte ebenso für Glückspiel- und Kaufsüchtige. „Wenn es so etwas wie eine Bibel für Suchtkranke geben müsste“, sagt Lee, „dann könnte das doch ‚Momo‘ perfekt werden.“ Die „Unendliche Geschichte“ sei auch gut, fügt er an, mit dem „Nichts“, das eine bunte Fantasywelt bedrohe. „Aber das Buch ist leider sehr dick und für Menschen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne nicht so gut geeignet wie ‚Momo‘.“

Dieser Märchenroman von Michael Ende ist in Südkorea schon seit den Siebzigerjahren beliebt und wird auch in der Schule gelesen. Michael Endes zweite Frau war Japanerin, und so reiste er in die Region, schrieb für die koreanische Übersetzung sogar ein eigenes Vorwort. Das Buch wurde so bekannt, dass ein koreanischer Film folgte, der Momo als Rebellin für die Demokratiebewegung darstellte, ein Musical und einen Popsong gab es auch. Darin säuselte eine Männerstimme: „Momo ist ein Wanderer. Momo ist der Uhrzeiger, der das Leben jagt.“

Lee Tae-kyung kennt das Lied und summt es lächelnd. „Gut für die Motivation ist auch“, sagt er, „dass ‚Momo‘ ein Happy End hat.“ Doch bei aller Liebe zu diesem Buch ist er schon jetzt sicher, dass es auch Gegner seiner Therapieform geben wird. „Wir stehen ja gerade erst am Anfang in der Erforschung der Onlinesucht“, sagt er, „wie sollen wir da schon jetzt die richtigen Mittel haben?“ Doch Korea sei eben das Land mit dem schnellsten Internet in der Welt. Deshalb sollte in diesem Land auch die Forschung bei psychologischen Folgen voranschreiten. Bisher jedenfalls unterstützt der Staat sein Institut – und hilft damit bei der Verbreitung von Meister Horas wichtiger Lehre. Am Ende des Buches sagt der zu Momo: „Wir werden uns wiedersehen, Momo, und bis dahin wird jede Stunde deines Lebens dir einen Gruß von mir bringen. Denn wir bleiben doch Freunde, nicht wahr?“

Erschienen in Die Welt, 21.10.2015

Die Nacht im Topfhotel von Südkorea

Neulich habe ich im Steinkrug übernachtet und hatte einen Traum, in dem Raben sprechen konnten. Wie im Märchen. Als ich aufwachte, war ich noch immer in diesem Zimmer mit runden, bunten Wänden und lag unter einer gewölbten Zimmerdecke. Als ich durch das runde Fenster schaute, konnte ich sechs haushohe Töpfe erkennen, weiter hinten auch das Meer und – das andere Ufer. War das Nordkorea?

So ungefähr könnte der Inhalt meine Postkarte klingen aus dem südkoreanischen Yeongheung-do. So heißt eine kleine Insel vor Seoul, die neben Wäldern, einem Windpark und einem schönen Strand mit Blick Richtung Nordkorea noch eine Attraktion hat: das Topfhotel – „The Pottery Pension“.

Sieben bemalte Riesentöpfe und Krüge stehen in einer Kieselstein-Straße, mit kleinen runden Fenstern, wie die Kulisse aus einem Kinderfilm, in dem knubbelnasige Wesen aus den Türen treten. Die Inhaberin Jun Myeong-Hua hat es vor acht Jahren eröffnet.

„Zunächst hatte ich gesundheitliche Gründe“, sagt sie. Das habe mit der Industrie-Luft in ihrem Heimatort Incheon zu tun, einer Vorstadt von Seoul, die inzwischen eine eigene Millionenstadt ist. „Weil ich die Luft nicht mehr gut vertragen habe, musste ich näher ans Meer ziehen.“ Der Doktor hat ihr gesagt, am besten wäre es, wenn sie in einem Lehmhaus wohnen würde. „Da dachte ich, warum nicht gleich in einem Haus aus Erde?“ So entstand der erste Steinguttopf.

Sie hat damit eine der wichtigsten Voraussetzungen für koreanische Reisende erfüllt: Der Urlaubsort muss als Selfie-Hintergrund taugen. Da Koreaner lange Arbeitszeiten haben und nur ein bis zwei Wochen Urlaub im Jahr, muss möglichst Ungewöhnliches erlebt werden, damit die Kollegen auch etwas zum Staunen haben.

Die Riesentöpfe sind nach koreanischer Töpfer-Tradition gestaltet. Wer sich auskennt, kann bei jedem Haus zuordnen, aus welcher Region es stammt. „Der dort ist aus Gwangju“, sagt Jun Myeong-Hua und zeigt auf einen Topf mit rundem Bauch.

Architekturprofessoren seien schon gekommen, nachdem das nationale Fernsehen da war, folgten der chinesische Staatssender CCTV und schließlich Besucher aus New York und Europa. „Es kann sein, dass ich bald anbauen muss“, sagt sie. Drei Töpfe seien in Planung.

Seit rund zehn Jahren eröffnen in Korea Hotels in Form von Pilzen, Trauben oder Äpfeln. Es gibt Zimmer im Design eines Bierkrugs und eines Damenschuhs. Wer in einem Gefängnis übernachten will, geht ins Hotel „Cozydesign“. Es gibt auch die „Sun-Cruise“, ein Schiff, das nur so aussieht, als könnte es ablegen. Es ist ein Haus in Form eines Dampfers.

Mit solchen Konkurrenten wollte Jun Myeong-Hua nie mithalten. In jedem ihrer Töpfe ist nur Platz für acht Gäste. Die Stadt Seoul bat sie schon um Hilfe beim Bau eines Denkmals – für koreanisches Steingut.

Jun Myeong-Hua schmeichelt es, wenn Spaziergänger stehen bleiben. Sie kann auf den Kieselsteinen jeden Schritt hören, dann kommt sie aus ihrer Hütte und erzählt die Geschichte ihrer Töpfe – und wie gut man darin schläft.

Erschienen in Die Welt, 28.10.2015

Der Phallus-Park von Südkorea

Als wir vor dem Park stehen, verlässt mich kurz der Mut. Das Kartenhäuschen ist geschlossen, und die Tore sind eindeutig zu. Doch ich kann mich neben dem Kassenhäuschen an einem Mauerstück leicht vorbeidrücken. Und schon stehe ich in einem Park, den zunächst nichts von anderen Parks unterscheidet. Ich laufe einen langen, kurvigen Weg entlang. Ein Gärtner jagt mir einen Schrecken ein, aber da er nur kurz aufschaut und nichts sagt, laufe ich weiter. Da steht er: der erste Penis.

Er hat ein Gesicht, ist ungefähr zwei Meter hoch und grinst wie aus einem Asterix-Comic, aus seinem Peniskopf wächst eine Nase, die auch aussieht wie ein Penis. Daneben steht noch eine Statue, deren Kopf wieder sehr phallisch aussieht, nur dünner, und er lächelt nicht, sondern schaut eher erschrocken.

Dieser Penis hat eine normale Nase, aber weiter unten wächst ein Glied, es steht wie ein Ast ab. Daneben steht eine Holzbank und ein Steinhocker, beide sind wieder entsprechend geformt. Ohne mich hinzusetzen, laufe ich weiter, und plötzlich stehe ich im Penispark.

Das Internet ist voller Bilder von Männern und Frauen, die diese Steine umarmen, küssen, auf ihnen sitzen. Große US-Medien waren hier, von der schönen Höhle bei Samcheok und dem Strand haben sie nichts geschrieben. Der Park heißt offiziell Haesindang-Park und liegt an der Ostküste Südkoreas, südlich der Stadt Samcheok in der Provinz Gangwon-do.

Benannt ist er nach dem Ritual, das hier zweimal im Jahr durchgeführt wird. Dabei wird dem Mädchen Auebawi gehuldigt. Diese junge Frau soll vor vielen Jahren ihre Liebe einem jungen Fischer versprochen haben. Der Verlobte setzte sie eines Tages an einem Felsen im Meer ab, damit sie dort Seegras sammeln konnte. Er wollte sie am Nachmittag wieder mit seinem Boot einsammeln, aber wegen eines Sturms erreichte er den Felsen nicht. Auebawi ertrank und der Fischer hatte große Schuldgefühle.

Nirgendwo steht mehr über ihn, aber ich bin mir sicher, er hat sein Leben lang gelitten. In den folgenden Wochen und schließlich Monaten waren die Netze der Fischer fast immer leer, wenn sie am Abend ans Ufer zurückkehrten. Das Meer schien ihnen nicht mehr gewogen, sagten die Alten im Dorf.

Anzeige

Eine Legende besagt, dass die jungen Fischer sich an das Ufer stellten und dem Meer kollektiv regelmäßig ihr erigiertes Geschlechtsteil zeigten. Außerdem haben die Dorfbewohner damit begonnen, Statuen von Penissen aufzustellen. Eines von beiden muss funktioniert haben, die Dorfbewohner konnten den Geist der traurigen, unverheirateten Jungfrau Auebawi besänftigen.

In Südkorea gilt nach wie vor der Glaube, dass Geister von Verstorbenen nicht in das Jenseits gelangen, wenn noch Rechnungen offen sind. Die Bewohner des Dorfes fanden wieder Nahrung im Meer.

In den 90er-Jahren hatte die Lokalregierung die Idee, den etwas wilden Park auszubauen und bat südkoreanische Künstler, eigene Penisstatuen herzustellen. Und jetzt stehen 56 verschiedene Pfähle verteilt in diesem Park, es gibt ein Museum, in dem angeblich auch weibliche Geschlechtsteile gezeigt werden (leider eben heute geschlossen).

Es gibt eine große doppelköpfige Penisschaukel, eine Statue, die statt Zunge einen Penis hat, eine Schildkröte mit einem Peniskopf, zwölf Statuen der chinesischen Tierkreiszeichen (mit großen Penissen) – und Penisse als Windspiel, als Glockenschlaginstrument, als Trommel, als Springbrunnen und schließlich, als Höhepunkt: eine goldene Phalluskanone, die sich bewegen lässt. Vor dieser Kanone steht ein südkoreanisches Paar mit einem Kinderwagen, und der Mann lässt sich hinter der Kanone fotografieren.

Ich dachte, ich wäre allein im Park. Er ist schließlich geschlossen. Aber plötzlich sehe ich, wie unten am Hang, bei einem zweiten Eingang, immer mehr Menschen die Absperrung übersteigen. Sogar ein Reisebus hält auf dem Vorplatz, und die ganze Gruppe betritt den Park, illegal. Offenbar stört es niemanden, kein Aufpasser hindert sie daran. Aber dieser ganze Park ist eine Ausnahme von den sonst so strengen Regeln in Südkorea.

Nur nach außen wird Sexualität in Südkorea ausgeblendet

Ich hatte das Land bisher als sehr sittenstreng wahrgenommen. Südkorea ist bekannt dafür, pornografische Seiten im Internet zu sperren. Ein Kollege interviewte einmal einen solchen Online-Sittenwächter. Er sagte, es sei wie „Schneeschippen im Schneesturm“, eine unmögliche Arbeit. Er sagte auch, die wohl am häufigsten aufgerufene Seite in Korea ist die, auf der ein Comic-Polizist rät, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden. Sie erscheint, wenn jemand eine pornografische Seite aufrufen will.

Auch im Alltag wird Sexualität ausgeblendet, fast wie Deutschland vor der sexuellen Revolution: Unverheiratete dürfen nicht zusammenwohnen, Mädchen sollen jungfräulich in die Ehe gehen, in den südkoreanischen Seifenopern wird eine Liebesbeziehung durch einen Kuss auf den Mund belegt – und als der Bürgermeister von Seoul sich in einem Interview indirekt für die Homo-Ehe in Südkorea aussprach, wurde er von der (mehrheitlich) konservativen Presse im Land dafür hart verurteilt. Er ruderte zurück, was ihm wiederum die liberale Presse nicht verzieh.

Ich hatte in Seoul einmal Südkoreas bekannteste TV-Sex-Beraterin getroffen, Bae Jeong-won. Eine Frau wie eine Schamanin, im Büro standen Blumen auf dem Tisch, im Hintergrund lief Klaviermusik von Bach, als sie mir sagte, dass dies alles nur die Oberfläche sei. „Nach außen zeigen wir viktorianische Strenge, aber im Grunde sind wir sehr wild.“ Nur sei diese Seite versteckter und leiser.

Das habe mit dem Konfuzianismus zu tun. „Jungen und Mädchen müssen ihren Eltern wenigstens vorspielen, ein guter Sohn oder eine gute Tochter zu sein.“ Was sie dann wirklich tun, ist eigentlich deren Sache.

Als ich ihr von dem Penispark erzählte, musste sie lachen. Natürlich war sie schon da. Sie sagte: „Diese Orte sind wie eine Befreiung für uns Südkoreaner. So wie Amsterdam in Europa die Stadt ist, von der viele denken, dort sei alles erlaubt, so haben wir Südkoreaner diesen Park, wir laufen durch die Peniswälder, und an diesem Ort ist es kein Problem, auch über Sex leicht zu reden.“

Der Park ist an einem Hang angelegt, unten brechen sich die Wellen an einem Pier. Dort sind auch Statuen aufgebaut, Männer, die mit geöffneten Hosen sich grinsend in Richtung Meer befriedigen. Als die Busreisegäste dort vorbeilaufen, fassen sie die Statuen an und stellen sich zu Gruppenfotos mit Penis auf.

Eine US-Zeitung nannte diesen Park einmal den „seltsamsten Wald der Welt“. Nur in einer Ecke wird es ernst. Dort steht ein Schrein für Auebawi, die daran erinnert, das jemand sterben musste, damit es diesen Park der Befreiung geben kann. Eine Statue eines Mädchens mit gesenktem Kopf ist in einem kleinen Tempelpavillon aufgestellt. Viele frische Blumen liegen davor. Ihr Geist wird noch immer besänftigt, mit Blumen und lachenden Geschlechtsteilen.

Ich blicke mich noch einmal um, all die Holzstämme, die auch etwas Kindlich-Unschuldiges an sich haben. Aber wenn es einen Zweck erfüllt, dann hat vielleicht Auebawi mehr für die Liberalisierung des Landes getan, als es eine TV-Sex-Kolumne hätte jemals schaffen können.

Bae Jeong-won hatte am Ende unseres Treffens seufzend gesagt, dass ihre Aufklärungssendung im öffentlichen Sender eingestellt wurde, kurz nachdem Park Geun-hye Präsidentin wurde. Die konservative Partei wollte keine Sexgespräche mehr im Fernsehen.

Erschienen in Die Welt, 11.12.2016