Journal

Drama in drei Akten: 114 Tage Prozess zwischen Bushido und Arafat Abou-Chaker

Die große Anis-und-Arafat-Show beginnt immer mit einem lauten Schrei. Ein Mann tritt vor die Flügeltür des Saal 500 des Landgerichts Moabit, hier wurden schon Erich Honecker und der Hauptmann von Köpenick verurteilt.

Vor die Tür dieses altehrwürdigen Saals also tritt immer ein muskulöser Mann mit wenig Haaren, ein freundlicher Justizbeamter mit Walkie-Talkie im Halfter, und brüllt mit sehr lauter Stimme: „In der Strafsache Abou-Chaker und andere bitte die Prozessbeteiligten eintreten!“

Danach macht er die Tür frei und nickt allen so freundlich wie distanziert zu: den Verteidigern, die sich oft erst am Platz ihre Roben anziehen, der Staatsanwältin, die immer Akten in der Hand trägt, den Angeklagten, die meist einen Kaffeebecher in der Hand halten (außer zu Ramadan), den Journalisten, die nur Papier und Stift in den Saal mitnehmen dürfen. Der Grund dafür ist die Hochsicherheitsverfügung, weil der Nebenkläger Angst um sein Leben und das seiner Familie hat. Er kommt immer als letzter in Begleitung von vermummten Polizeibeamten in den Saal: Anis Ferchichi, besser bekannt als der Rapper Bushido. Dann sitzen sie einander gegenüber: Anis und Arafat.

So begann am 17. August 2020 einer der interessantesten Prozesse im Berlin der Nachkriegszeit: mit Maskenpflicht und Abstandsregeln. Der Corona-Impfstoff ist damals noch nicht in Sicht, Spanien wird gerade wieder Risikogebiet, Anti-Corona-Demonstranten stürmen den Reichstag, Taylor Swift bringt in genau dieser Woche ihr erstes Lockdown-Album „Folklore“ heraus und Biden macht noch Wahlkampf. In dieser Zeit beginnt dieser so seltsame Prozess, der schließlich 114 Prozesstage dauern und fast dreieinhalb Jahre sehr viele Menschen beschäftigen wird.

Am Montag, dem 5. Februar 2024 nun wird ein Urteil erwartet. Die Corona-Abstandszettel liegen noch immer auf den Bänken, doch inzwischen werden sie oft ignoriert. Die Uhr im Saal ist über die Monate kaputtgegangen, sie zeigt immer dieselbe Zeit an: 12 Uhr, Geisterstunde. Einige Anwälte haben inzwischen lange Haare bekommen, ein Anwalt, der zu Beginn mit Krücken in den Saal kam, kann jetzt wieder laufen, die Mutter der vier Angeklagten ist an Covid gestorben; überhaupt wird allen immer wieder klar: Wir alle waren bei Prozessauftakt andere Menschen.

Doch je näher das Datum der Urteilsverkündung rückt, umso mehr fragen sich alle Beteiligten, was sie eigentlich hier erlebt haben, in den vergangenen Monaten, in diesem Saal. War es wirklich nur ein Spektakel mit vielen Stars und Schauspielern? War es ein Medienskandal, weil einige Reporter sich so eindeutig auf eine Seite schlugen? Oder war es am Ende doch ein kleiner Sieg für den Rechtsstaat, der nur besonders gründlich gearbeitet hat?

Um diese Fragen zu klären, soll hier noch einmal der Prozess in seiner Gänze betrachtet werden. Dafür wird er grob in drei Akte geteilt. Der erste Akt behandelt Bushidos Aussage, in der auch erzählt wird, worum es überhaupt geht; im zweiten Akt kommen die rund 40 Zeugen zu Wort; und im dritten Akt schließlich wird es kompliziert, denn dann findet der eigentliche Prozess plötzlich außerhalb des Gerichtssaals statt – in Zeitschriften, in TV-Serien, in Diskussionen auf Plattformen im Internet. All diese Dinge werden eine Urteilsverkündung nicht lenichter gemacht haben.

Was bleibt ist ein Prozess, bei dem Zeugen aus allen Schichten der Gesellschaft auftraten, um zu klären, wie groß der Anteil von Gangster am Gangster-Rap ist. Die Angeklagten aber – und das ist besonders – sie haben kein Kapitalverbrechen begangen. Sie sollen geprügelt, beleidigt und erpresst haben, vielleicht auch eine Tür abgeschlossen. Und unterm Strich geht es um die Deutungshoheit über eine gemeinsame Geschichte, wie bei einer Scheidung, bei der beide Seiten völlig unterschiedliche Blickwinkel auf den gleichen Rosenkrieg haben. Die Frage bleibt: Braucht es deshalb einen derart langen und teuren Prozess?

Erster Akt: Bushidos Aussage

Bushido kommt oft im Trainingsanzug, damals im August 2020, und spricht sehr deutlich – er wird sich über 25 Prozesstage lang in den Zeugenstand begeben. Es wird viele Pausen geben, weil alle Prozessbeteiligten einmal Covid bekommen: Der Richter, Bushido selbst und auch die vier Abou-Chaker-Brüder sowie deren Mutter, die daran sterben wird. Auch wegen der Beerdigung wird ein Prozesstag ausfallen.

Doch wenn Bushido in Saal 500 auftritt, dann ist das wirklich eine unterhaltsame Show. Nicht nur, weil er sich und seine Tattoos gut in Szene zu setzen weiß, indem er sich immer mal im Zeugenstand streckt und die Ärmel hochkrempelt. Sondern auch, weil er Geschichten erzählt aus einer Welt, die den meisten Prozessbeteiligten komplett fremd ist. Die Oberstaatsanwältin nennt seinen Beruf „Sprachgesangskünstler“. Der Vorsitzende Richter Martin Mrosk will es oft ganz genau wissen, was denn jetzt zum großen Streit am 18. Januar 2018 führte, dem Auslöser dieser Verhandlung.

Bushido beginnt deshalb zu erzählen, wie er Arafat Abou-Chaker vor einem Club in Berlin getroffen habe. Bushido beschreibt, wie Arafat sein Gesicht ganz nah an seins bringt und mit der Hand am Kinn Bushidos Kopf von links nach rechts dreht. „Er hat mich begutachtet wie ein neues Pferd im Stall.“ Doch Bushido braucht Arafat Abou-Chaker zu Beginn. Er fühlte sich damals im Jahr 2004 gefangen in einem Plattenvertrag, aus dem er ausbrechen wollte.

Abou-Chaker half ihm, das Label zu verlassen: Er schüchterte die anderen Manager so ein, dass sie in einen Deal einwilligten. Laut Bushidos Aussage wollte Arafat danach 30 Prozent von allem, was Bushido umsetzt: mit Platten, mit Merchandising, mit Werbeverträgen. Und so beginnt eine rauschhafte Zeit, in der der Rapper immer bekannter wird, bis schließlich ein meterhohes Plakat am Kudamm aufgehängt wird, an der Baustelle, an der später das Waldorf Astoria einziehen wird.

Das Besondere an Bushidos Vortrag ist, dass er seine Zuhörer immer wieder in seine Geschichten miteinbezieht. „Sie müssen sich das so vorstellen, Euer Ehren“, beginnt er oft seine Geschichte und erzählt dann, wie Plattenverträge aufgebaut sind: „Das ist wie eine Ablösesumme im Fußball.“ Mit der gleichen augenzwinkernden Galanterie beschreibt er die Situationen Backstage nach einem Konzert und welche Rolle Drogen in seinem Leben spielen: „Ich war abwesend, wenn Drogen auf meinem Anwesen genommen wurden“, sagt er zum Beispiel und genießt, wenn seine Wortspiele ankommen. Selbst Arafat sagt ironisch einmal von der Anklagebank aus: „Wir genießen die Show, red weiter!“

Doch diese Freundschaft zwischen ihm und Arafat wird in Bushidos Rede immer mehr zur „Zwangsehe“. Während Bushido nach einem großen Streit mit seiner Frau Anna-Maria seiner Ehe eine zweite Chance geben will, wird die Beziehung mit Arafat immer schlechter: Sie streiten um Religion, Alkohol und Frauen. Auch zu dritt. Mal ist Anna-Marias Kleid zu kurz, mal will sie einen Zaun auf einem Grundstück anders ziehen als Arafat. Sie ist denn auch die treibende Kraft dahinter, die Beziehung zu den Abou-Chakers zu beenden.

Dann, am 16. Verhandlungstag, dem 14. Dezember 2020, beschreibt Bushido den Tag, an dem alle Stricke reißen, seine Stimme zittert. Er beschreibt, wie sie am 18. Januar 2018 mehr als vier Stunden lang in den Büroräumen in der Kreuzberger Puderstraße streiten, einander anschreien, als Arafat plötzlich ganz nah an sein Gesicht kommt. Bushidos Stimme stockt, als er wiederholt, was ihm Arafat damals fast flüsternd zuraunt: „Zuerst ficke ich deinen Vater, dann ficke ich deine Mutter, dann ficke ich deine Frau, dann ficke ich deine Kinder und ganz zum Schluss – ficke ich dich.“

Doch neben dem Vorwurf der Gewalt kristallisiert sich über die ersten Wochen noch ein zweiter Hauptvorwurf: Dass Arafat Abou-Chaker sich selbst als Manager von Bushido bezeichnet habe, aber kaum diese Funktionen erfüllt habe. Vielmehr habe er nur darauf bestanden, regelmäßig Bargeld von Bushido zu erhalten – eben jene versprochenen 30 Prozent der Einnahmen. Immer wieder habe der Rapper deshalb „kleinere Beträge“ abheben müssen, wie 20.000 oder 60.000 Euro. Dass er diese Summen einmal als „Taxigeld“ bezeichnet hat, wird den Rapper bis zum Ende des Prozesses begleiten.

Zusammen sollen es in über 14 Jahren der Zusammenarbeit an die neun Millionen Euro gewesen sein, die Bushido an Arafat Abou-Chaker gezahlt habe, ohne wirklich eine Gegenleistung zu bekommen. In einem Zivilverfahren wurde Abou-Chaker deshalb auch zu einer Zahlung von rund zwei Millionen Euro verurteilt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Doch es wird auch deutlich, dass es zur Glaubwürdigkeit eines Gangster-Rappers gehört, sich mit Kriminellen zu umgeben. Sie sind der „Rücken“, der dem Rapper ganz physischen Schutz liefert, wenn er sich einmal wieder Ärger mit einem anderen Rapper eingehandelt hat. Und Bushido hat sich über die Jahre viel Ärger eingehandelt in der Rap-Community.

Zweiter Akt: Die Zeugen

Das wird deutlich bei der Menge an Zeugen, die das Gericht aufbietet. Mehr als 40 Menschen werden im Zeugenstand sitzen, Polizisten, die Sekretärin, der Verwalter der Immobilien und immer wieder ehemalige gute Freunde von Bushido aus der Rapszene: Ali Bumaye, Kay One, Shindy und Fler. Doch die meisten sind inzwischen auf der Seite der Abou-Chakers. Wenn es um Details ging, konnten sie sich an erstaunlich wenig erinnern.

Gerade die Rapper nutzten ihren Auftritt im Zeugenstand am ehesten dazu, ihre Attitude dem Rechtsstaat gegenüber deutlich zu machen. Der Richter erinnert Shindy daran, dass er sich ordentlich hinsetzen sollte, er sitze hier nicht vor dem Fernseher auf der Couch. Shindy wirft dem Gericht vor, schlechte Mikros zu haben und als der Richter nach der Aussage fragt, ob Shindy Kosten geltend machen wollte wegen der Zeugenaussage, sagte er im Hinausgehen: „Geht aufs Haus.“ Dabei hat auch er nichts zur Wahrheitsfindung beitragen können.

Drei Zeugen, die allerdings am meisten Eindruck hinterlassen, waren Steven K., Ashraf Remmo und Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi. Besonders ihr Auftritt stützt Bushidos Geschichte, auch sie weiß die gesamte Klaviatur menschlicher Regung auszunutzen – und die Schwester des Popstars Sarah Connor tritt nicht komplett allein in den Zeugenstand. Als sie sich den Fragen des Richters stellt, ist sie mit Drillingen hochschwanger. Sie weint, als sie von Bushidos Tagen nach dem 18. Januar 2018 erzählt. Als sich Arafat Abou-Chaker darüber lustig macht, schreit sie im Gerichtssaal in Richtung Anklagebank: „Ich habe keine Angst vor Euch!“

Auch bei der Aussage von Ashraf Remmo bekam der Gerichtssaal für einen Tag den Glamour der Unterwelt zu spüren. Der Ex-Boxer spricht schnell und gleichzeitig zurückhaltend. Er nennt den Streit zwischen Bushido und Arafat einen „zwischen zwei Mädchen“, aus dem er sich am liebsten heraushalten möchte. Der Name Remmo ist vor Gericht kein unbekannter, Verwandte von Ashraf stehen in Dresden vor Gericht wegen des Raubs der Juwelen aus dem Grünen Gewölbe – und wie es der Zufall will, ist das Fluchtauto aus Dresden ausgerechnet das Auto, mit dem Bushido einst am 18. Januar 2018 in der Puderstraße vorgefahren ist, um sich dem Streit mit Arafat zu stellen. Doch letztlich ist die Aussage von Remmo nicht sehr ergiebig, weder für die Staatsanwältin noch für die Verteidiger. Immerhin: Remmo sei seit 33 Jahren mit Bushido befreundet, sagte er.

Das ist schon deshalb wichtig, weil es im Prozess immer wieder darum ging: Was ist ein Freund für Bushido? Bei der Befragung von Steven K. wurde deutlich, wie schnell eine Freundschaft mit Bushido auch zu Ende gehen kann. Der Berliner hatte den Rapper beim Angeln kennengelernt, durfte dann für einen geringen Stundenlohn in Bushidos Angelladen in Wilmersdorf arbeiten und wurde so zu einer Art Best Buddy von Bushido. Sie reisten zusammen in die USA zum Fischen, sie verbrachten viele Abende in Stevens Wohnung, um Playstation zu spielen oder Musik zu hören. Doch als Stevens Freundin einmal nicht mit Anna-Maria Ferchichi shoppen gehen wollte, war plötzlich die Freundschaft zu Bushido hin. Der Rapper warf dem arglosen Steven K. vor, ihn bestohlen zu haben, was ihn noch Jahre später fassungslos macht.

Die Verteidiger der Abou-Chaker-Brüder nutzen Steven K.’s Geschichte, um zu zeigen, wie schlecht der Rapper mit Freunden umgeht, doch zu dem Zeitpunkt hatte sich der Prozess längst verlagert – auf die virtuelle Welt, in der ebenfalls Geschichten erzählt werden können.

Dritter Akt: Der Prozess geht viral

Es beginnt mit der App Clubhouse, in der sich Anfang 2021 viele Menschen registrieren, weil dort virtuelle Telefonate mit vielen Menschen gleichzeitig möglich sind. Ein paar Wochen lang treffen dort jeden Abend Prominente auf Nicht-Prominente. Der User Arafat 2.0 diskutiert auf Clubhouse im Februar ausführlich über seinen Prozess. Rund 5000 Menschen hören zu. Das Gespräch ist noch immer auf YouTube zu hören, wie viele andere Diskussionen, die sich Arafat mit anderen Rappern zu diesem Thema liefert.

Parallel arbeitet Bushido an einer Dokumentation, die schließlich Ende 2021 auf Amazon erscheint. Sie heißt ausgerechnet „Unzensiert“ und erzählt noch einmal ausführlich Bushidos Standpunkt zu diesem Fall: Wie er mit seiner Frau die Monate der Aussagen vor Gericht erlebt, wie sie schwanger wird, wie sie ihren Umzug nach Dubai vorbereiten, um dort endlich wieder in Frieden leben zu können. Es heißt, der Rapper habe für die Doku eine siebenstellige Summe erhalten. Doch die sechs Teile werden nicht nur ein Erfolg auf der Plattform Amazon – sie werden auch im Gerichtssaal gezeigt. Eine zweite Staffel ist in Planung.

Arafat kann das nicht auf sich sitzen lassen – und so „zaubert“ sein Anwalt nach eineinhalb Jahren Prozessdauer plötzlich eine Audio-Datei „aus dem Hut“. Der Verteidiger sagt es selbst so vor Gericht. Das heißt, parallel wird die Audio-Datei auch dem Stern zugespielt, der daraus gleich eine „Wende im Prozess“ herbeifantasiert. In der Tat wird diese Datei über viele Prozesstage die Kammer beschäftigen. Bis zum Ende des Prozesses wird sich nicht zweifelsfrei ergeben, dass die Audio-Datei echt ist. Bushido selbst ordnet das aufgezeichnete Gespräch einem anderen Datum zu, für die Verteidiger der Abou-Chakers bleibt die Datei bis zu ihren Plädoyers ein Beweisstück, dass es nie zu einem ernsthaften Streit zwischen Bushido und den Angeklagten gekommen ist.

Der Stern wiederum tut sich in den Monaten nach dieser Veröffentlichung immer wieder mit einer Berichterstattung hervor, die dicht an den Abou-Chakers dran ist und gleichzeitig Zweifel an Bushidos Version hegt. Der Reporter wird häufig mit Abou-Chaker in den Prozesspausen gesehen und der Berliner Zeitung liegen Aufnahmen aus Gesprächen zwischen Arafat und dem Stern-Reporter vor, die ebenfalls enge Absprachen zwischen dem Magazin und dem Angeklagten nahelegen.

The End?

Zunächst einmal hat der Prozess eine Sache geleistet: Er hat dazu geführt, dass Akten entstehen zu einer Welt, die bis dahin meist nur mit mündlichen Absprachen funktioniert hat. Sie zerrte auch Dinge ans Licht, die Bushido nicht immer recht sein können. So ging es vor Gericht auch oft um seine Verfehlungen, wie er Bargeld in Plastiktüten von A nach B trug und vor der Steuer oder vor Arafat versteckte. Es wurde auch verhandelt, wie er mit Freunden umgeht, nicht immer nett.

Am 71. Prozesstag hat der Richter Martin Mrosk schon einmal Bilanz gezogen, und damals sah es nicht so schlecht aus für die Abou-Chaker-Brüder. Nicht nur der Vorwurf des Erpressungsversuchs wackelt, sondern auch die Freiheitsberaubung sei „nach jetzigem Stand nicht nachweisbar“. Bei den Brüdern hatte er einen Freispruch in Aussicht gestellt. Doch diese Zwischenbilanz ist auch schon wieder mehr als eineinhalb Jahre her.

Die Oberstaatsanwältin hat für Arafat eine Strafe von vier Jahren und drei Monaten und eine Woche gefordert, sie hat das Strafmaß um drei Wochen reduziert nach Arafats Geständnis. Auch sie hat übrigens angefangen, den Angeklagten beim Vornamen zu nennen, so wie alle im Saal. Arafat Abou-Chaker wurde ruhiger über die dreieinhalb Jahre auf der Anklagebank. Er rief weniger dazwischen, am Ende schüttelte er nur noch den Kopf, wenn er seinem Missmut über etwas Ausdruck verleihen wollte.

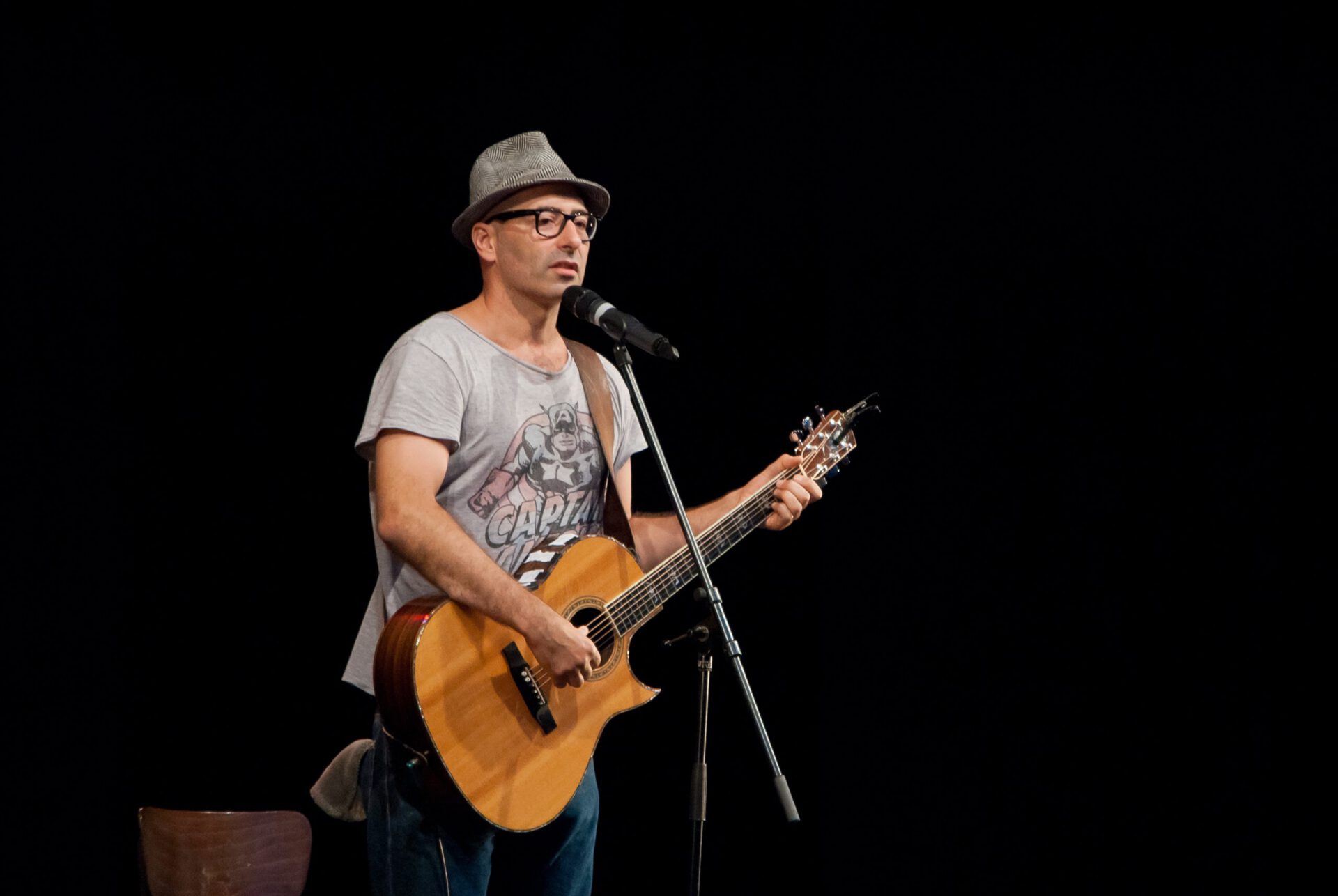

Der Komiker Fil weiß, was Glück mit Fanta, Hubba Bubba und Pokémon zu tun hat

Gegen Ende des zweistündigen Programms im Mehringhof-Theater singt Fil ein Lied von der „Kindheit ohne Handy“. Wie immer bei seinen Songs unterbricht er sich, um kurz etwas zum Hintergrund des Liedes zu erzählen, abzuschweifen, damit sich wirklich auch „alle abgeholt und gesehen fühlen“, wie er sagt. Er spricht dann direkt die Ost-Berliner im Saal an und sagt, dass manche Sachen jetzt für „Menschen aus den neuen Bundesländern“ nicht bekannt seien. Dann zählt er auf: lauwarme Fanta, große Blasen von Hubba Bubba und sieben Tage auf die neue Folge von „Wickie“ warten. Das dann Folgende aber sei dann wieder für alle Zuhörer geeignet: „Opa war ein Nazi und Oma erst recht.“

Der Komiker Philip „Fil“ Tägert ist bereits seit November mit dem neuen Programm unterwegs. Er hat also schon einige Witze ausprobieren können und wie immer schauen auch an diesem Abend in Kreuzberg ihm alle fasziniert dabei zu, wie er quengelnde Pokémon-Kinder, schimpfende Opis, nervende Teenager und toxische Handwerker-Männer treffend nachahmen kann. FIL ist dann auch ein Zauberer, weil die Zuschauer buchstäblich vergessen, dass dort der „Didi & Stulle“-Zeichner steht, der einst in der Zitty Comics veröffentlichte; die Zuschauer aber sehen wirklich diese Kinder, Opis, Teenager und Handwerker vor sich und hören ihnen beim Berlinern zu.

Das aktuelle Programm „Wege zum Glück und wieder zurück“ von Fil erzählt denn auch ganz zeitgemäß vom Selbstoptimierungszwang unserer Zeit: Es ist ein Coaching-Seminar, das dem Publikum in mehreren Kapiteln offenbart, was Glück ist, wie man es findet – und irgendwann zufriedener durchs Leben geht. Die großen Glücksthemen wie Ruhm, Geld und Liebe werden an Beispielen so „geframed“, dass sie fast immer in Berlin spielen und dass allein die Perspektive schuld ist am Sich-unglücklich-Fühlen. Und am Ende hängt alles mit der Spülmaschine zusammen.

So bemitleidet Fil Stars wie Matthias Schweighöfer, die nicht einmal in der Tram nach Weißensee sitzen können, ohne auf einen schlechten Film angesprochen zu werden. Auch den Rolling Stones sei doch mit ihren 80 Jahren endlich ein Ruhestand zu gönnen, aber sie würden von ihren Fans noch immer in die Manege gepeitscht, müssten endlos neue Lieder herausbringen und auf Bühnen in Mikrofone singen. Ruhm sei eine Last, die Fil, so sagt er, selbst nicht tragen müsse: „Schon bei Mustafas Gemüsedöner am Mehringdamm ist mein Ruhm nichts mehr wert.“

Das Besondere am gebürtigen West-Berliner Philip Tägert ist eben sein Zugang zur Stadt, zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, den Stadtteilen, den kleinen Begebenheiten auf Spielplätzen. Wenn sich vor 15 Jahren seine Witze vor allem auf den Prenzlauer Berg bezogen, ist auch der 56-Jährige ein paar Hundert Meter in Richtung Stadtrand gezogen und stellt jetzt eben Weißensee in den Mittelpunkt, den einzigen Startteil ohne U-Bahn-Anbindung. Hier wird noch Tram gefahren, und alle lesen die neue Ausgabe der BVG-Plus.

In einer U-Bahn habe er neulich diesen Spruch gelernt: „Glück ist Erlebnis minus Erwartung.“ Die Erwartungen im Publikum, von denen die wenigsten ihn sicherlich zum ersten Mal gesehen haben, wurden hörbar übererfüllt an diesem Abend. Mit ein bisschen Glück geht sogar ein Zuschauer mit einer DVD-Sammlung „Grey’s Anatomy“ nach Hause.

Zehn Jahre bleiben uns noch mit ihm, kündigt Fil an. Dann wird niemand mehr uns allen so trefflich vorführen können, wie wir gerade leben und was wir einander in der Stadt so antun. Das große „Learning“ des Abends versteckt sich im Lied „Die sieben Grundregeln des Glück“. Als er den Song ankündigt, zischt der Saal voller Besserwissern: „Sssss“. Fil hat damit gerechnet und nutzt die Gelegenheit, noch ein weiteres Mal abzuschweifen.

Er sagt, sie sagt, er sagt: Die Geschichte einer Vergewaltigung

Als sich Katrin S.* auf den Stuhl in der Mitte des Raumes gesetzt hat, erinnert sie die Richterin daran, dass sie vor Gericht die Wahrheit sagen müsse. „Sie dürfen sich nichts ausdenken“, sagt sie. Wenn Katrin S. etwas nicht mehr richtig wisse, solle sie das lieber zugeben. Als Richterin sage sie das zu jedem Zeugen, nicht nur zu ihr. „Jeder hat seine eigene Version der Geschichte.“

Katrin S. nickt, hinter ihr im Saal 807 des Landgerichts Berlin sitzt ihr Vater, der aus dem Ruhrgebiet mit angereist ist. Er wird ihr manchmal links und rechts von hinten die Arme streicheln. Dann stellt die Richterin die erste Frage: „Wie hat sich seit Ihrer Vernehmung durch das Amtsgericht Ihr Leben entwickelt?“

Katrin S. beginnt zu erzählen: „Ich würde sagen, die Sache hat mich mein Abiturgekostet. Ich konnte lange nicht schlafen, meine Mutter musste mit mir wach bleiben.“ Sie erzählt von Angstattacken, von Monaten, in denen sie das Haus der Eltern nicht verlassen habe, und von Problemen, Menschen zu vertrauen, die sie neu kennenlernte. „Das ging bestimmt eineinhalb Jahre so“, sagt sie. Dann habe sie eine Therapie gemacht und sei für ein Jahr in die USA gezogen. Als sie danach zurückkam, sei vieles leichter gewesen. Jetzt lebt sie mit ihrem Freund zusammen. „Nur bei bestimmten Gerüchen oder Berührungen kommt noch einmal alles hoch.“

Was Katrin S. hier „die Sache“ und „alles“ nennt, ist das, was ihr in der Nacht vom 11. auf den 12. September 2020 passierte. Sie verließ gegen ein Uhr morgens ein Hotel am Alexanderplatz in Richtung Spandau mit einem Freund. Als sie zurückkam, brach sie noch im Türrahmen des Hotelzimmers zusammen und rief: „Ich bin vergewaltigt worden!“ Das bestätigen alle drei Freunde, die ebenfalls vor Gericht ausgesagt haben. Sie setzten sich auf das Bett, Katrin S. ließ sich trösten und fasste den Entschluss, zur Polizei zu gehen.

Schon allein das macht ihren Fall besonders, denn laut Statistiken des Opferverbands Weißer Ring wird nur jede 15. Vergewaltigung bei der Polizei angezeigt. Zu groß ist bei vielen Frauen die Scham vor genau der Prozedur, der sich Katrin S. schon damals in Berlin unterziehen musste: eine ärztliche Untersuchung, eine Befragung durch Polizistinnen noch am Tag der Tat, eine weitere Befragung durch die Berliner Justiz Monate später. Und eben dieses Verfahren, das mehrere Wochen dauern und viele Erinnerungen zurückbringen wird. Die Frage, die auch über diesem Verfahren steht, ist: Lohnt sich der Aufwand? Wird das Verfahren ihr Leben danach leichter machen?

Es gibt Fakten, die im Laufe des Prozesses unstrittig sind. Dazu gehört, wie alles begann: Vier Kölner Freunde, zwei Jungen, zwei Mädchen, waren zu Besuch in Berlin, sie teilten sich ein Hotelzimmer am Alexanderplatz. Am Freitagabend saßen sie am Brunnen auf dem Platz und lernten die beiden Angeklagten kennen: Mohammed A. und Imra K., die sich als Maurice und Deniz vorstellten.

Katrin und ihr Kumpel Kiki folgten der Einladung der beiden Männer zu einer Party in einer Russenkaserne im Umland von Berlin. Sie verabredeten sich am Bahnhof Spandau, wo die beiden Männer mit einem Motorrad und einem Sportwagen auftauchten. Kiki stieg bei Imra K. ein, Katrin stieg aufs Motorrad von Mohammed A.

Diesen Teil bestätigen alle, die inzwischen ausgesagt haben, auch die mutmaßlichen Täter. Das Gericht holt selbst einen Veranstalter von illegalen Raves zur Corona-Zeit in den Zeugenstand. Er bestätigt, dass es diese Party gab, kann aber sonst nichts zu dem Fall beitragen. Die Angeklagten und die Geschädigte habe er nie gesehen. Das Gericht lädt einen weiteren Partygast, er muss sogar mithilfe der Polizei geholt werden, weil er „privat gerade viel Stress“ habe, sagt er. Auch er kann nichts zum Fall beitragen, kann sich nicht daran erinnern, die beiden Männer an jenem Abend gesehen zu haben. Er sagt: „Ich hatte zu der Zeit ein Drogenproblem.“

Was dann in jener Nacht passierte, ist umstritten. Es gibt die Version von Katrin S. und die Version, die die beiden Angeklagten für das Gericht vorbereitet haben. Imra K., 30, untersetzt und meist im weißen Hemd, lässt sein Schreiben von seiner Anwältin vorlesen. Er reibt sich mehrfach die Augen. Mit jedem Termin wirkt es, als ob er mehr in seinem Stuhl versinke. Mohammed A., 29, schlank, erscheint immer in Anzug, mit Laptop, grinst gern siegessicher ins Publikum, scherzt mit seinem Anwalt auch während der Verlesung der Anklage.

Wieviel Zeit vergangen ist, zeigen die Lebensläufe aller Beteiligten: Kiki lebte 2020 noch als schwuler Mann und tritt im Februar 2024 als Frau mit langen Haaren und Handtasche in den Gerichtssaal. Das führt dazu, dass selbst die Angeklagten in ihrer Aussage zum Tathergang von „den Damen“ sprechen. Der Angeklagte Imra K. sagt, er habe inzwischen eine Freundin, sei arbeitslos. Mohammed A. sagt, er habe mittlerweile geheiratet.

Interessant auch, dass die Beteiligten auf beiden Seiten inzwischen nichts mehr miteinander zu tun haben. Die Angeklagten sind keine Freunde mehr, Katrin hat sich von allen Freunden zurückgezogen. Eine Freundin von damals sagt vor Gericht, sie wolle Katrin nicht erneut an die Nacht erinnern und habe sich deshalb selten gemeldet.

Doch was genau ist in der Nacht passiert? Laut Anklage habe Mohammed A. die junge Frau an der Autobahnauffahrt zum Oralsex gezwungen. Imra K. habe Kiki unter einem Vorwand am Straßenrand irgendwo in Spandau abgesetzt und sei dann ebenfalls zu der Auffahrt gekommen. Er fragte ebenfalls nach Oralsex, Katrin S. sagte nein. Er habe dann den beiden sein Auto zur Verfügung gestellt, damit sie weitermachen können, bis Mohammed zum Höhepunkt kam.

Katrin S. sagt, sie habe nur mitgemacht, weil sie Angst hatte. Sie war allein mit zwei Männern, ihr Mobiltelefon war bei Kiki. Sie dachte, sie treffen einander gleich wieder. Nur deshalb sei sie auch mit Imra anschließend weitergefahren zur Party in Brandenburg. Als sie dort ankamen, war der Rave schon vorbei. Doch bevor er sie zurückfährt, wollte Imra K., so ihr Vorwurf, dass sie ihn auch befriedigt. „Ich möchte das nicht“, habe sie gesagt, „aber ich habe mich nicht gewehrt.“ Er sagt, sie habe ihm das Kondom übergezogen, sie erinnert sich daran nicht. Er habe sie oral und vaginal vergewaltigt. Sie sagt, sie habe geweint. Er sagt, es habe ihr gefallen.

Nach Paragraf 177 des Strafgesetzbuches gilt es als eine Vergewaltigung, wenn jemand eine sexuelle Handlung gegen den Willen einer anderen Person vornimmt und in ihren Körper eindringt. Seit einer Neuregelung im Jahr 2017 gilt zudem der Grundsatz „Nein heißt nein“. Das Strafmaß für eine Vergewaltigung liegt zwischen 2 und 15 Jahren.

Schon in ihrer ersten Vernehmung sagt Katrin S., dass sie den Kuss von Mohammed A. erwidert habe. Sie sagt, er habe ihren Kopf „mit einiger Kraft“ nach unten gedrückt und seine Hose geöffnet. Er sagt, sie habe sofort seine Hose aufgemacht. Davon, dass es ihr unangenehm war, dass sie zitterte und weinte, will er nichts mitbekommen haben. Er sagt auch vor Gericht: „Sie war nicht mein Typ.“

Auch Imra K. sagt, er habe das Weinen der Frau nicht bemerkt. Sie habe gelacht auf dem Rückweg, nachdem er zum Höhepunkt gekommen sei. Laut Katrin S. soll er es gewesen sein, der lachte. Er habe sogar über seine Tat gewitzelt: „Warum soll etwas so Schönes verboten sein?“, soll er gerufen haben.

Immer wieder gibt es solche entblößenden Momente in dieser Verhandlung, etwa auch solche, in denen es um das „Ejakulat“ geht, das im Haar klebt, den „Grad der Erektion“ und die Länge der Schambehaarung. So ist das bei solchen Fällen, alle wollen alles ganz genau wissen.

Das Urteil soll frühestens Mitte April fallen. Es werden noch weitere Zeugen und Ärzte befragt, es werden Landkarten geprüft, die Richterin hat sich sogar den Tatort angeschaut, um zu sehen, wie gut die Stelle an der Autobahnauffahrt einzusehen ist. Laut Angaben der Männer seien dort immer wieder Autos vorbeigefahren und hätten den Oralsex sehen können. Vielleicht kommen noch Männer zu Wort, die Katrin S. auf dem Weg zur Party getroffen hatte. Sie sagt, sie habe die Fremden verzweifelt gebeten, ihren Freund Kiki anrufen zu können. Doch der ging nicht ran, war inzwischen schon auf dem Weg zurück ins Hotel, war sogar wütend auf Katrin S., weil er dachte, sie habe ihn sitzen lassen.

Fälle von Vergewaltigung sind oft so kompliziert, weil sich einzelne Aussagen komplett widersprechen. Das hat mit der Erinnerung zu tun, weil die nach einer solch langen Zeit nachlässt, aber nicht nur damit. Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung vom Görlitzer Park – der unter anderem dazu führte, dass jetzt ein Zaun um den Park gebaut werden soll – hat die Geschädigte ihre Aussage zurückgezogen, der Prozess gilt als geplatzt.

Auch die öffentliche Wahrnehmung von Sexualdelikten hat sich gewandelt. Derzeit läuft in der ARD-Mediathek der isländische Film „Ich habe doch niemals ja gesagt“ und im ZDF die Ferdinand-von-Schirach-Verfilmung „Sie sagt, er sagt“. In beiden Filmen wird an der Aussage der Frau gezweifelt. Der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe hat eine europaweite Studie zurate gezogen und legt den Anteil an Falschbeschuldigungen in Fällen von Vergewaltigung in Deutschland bei drei Prozent fest. In den USA gibt es verschiedene Rechnungen zwischen zwei und acht Prozent. Falschbeschuldigungen sind also sehr selten.

Ein Problem im Fall von Katrin S. ist, dass in der Öffentlichkeit eine gewisse Unwucht schon dadurch hergestellt wird, dass am ersten Tag den Aussagen der beiden Männer sehr viel Platz eingeräumt wird. Wie üblich bei Prozessauftakt sind mehrere Journalisten anwesend, die sich ein Bild machen wollen und den glaubwürdig vorgetragenen Aussagen der Männer zuhören. Als beim zweiten Termin die Aussage der Frau auf Video vorgeführt wird, ist der Zuschauerraum fast leer. Auch am Tag ihrer Befragung Mitte März kommen kaum Medienvertreter, nur einige Praktikanten sitzen im Zuschauerraum, ungefähr im Alter der Geschädigten, Anfang 20.

Sie bekommen mit, wie Katrin S. von der Richterin und später auch von der Anwältin auf ihr Verhalten in den sozialen Medien angesprochen wird. Die Anwälte hatten Screenshots vorgelegt, auf denen sie Fragen beantwortet, die ihr anonym im Internet gestellt werden. Telonym heißt die App, die eine Zeit lang viele benutzt haben.

Frage: Gehst du oft fremd?

Katrin S.: Standard.

Frage: Bist du viel mit Jungs?

Katrin S.: Joa.

Frage: Möchtest du Pornos drehen?

Katrin S.: Klar, warum nicht.

Frage: Bist du drüber hinweg?

Katrin S.: Irgendwie schon.

Die Anwälte legen diese anonymen Äußerungen stolz vor, jedes Foto von Katrin S., auf dem sie lächelt, wird zum Beweismittel gegen ihre Geschichte. Ein Prozessbeobachter meint aber, dass solche Einlassungen oft nur wenig Einfluss auf das Urteil haben. Zu sehr werde inzwischen unterschieden zwischen der Person, die jemand online präsentiere, und dem realen Menschen.

Und dann ist da dieses TikTok-Video, das Katrin S. vor einigen Monaten ins Netz gestellt hat. Sie spricht dort die Stimme einer jungen Frau nach, die auf Englisch sagt: „Manchmal bin ich eine Lesbe, aber weißt du, was ich jeden Tag bin: eine verdammte Hure.“ Es wird fünfmal abgespielt, als die Geschädigte nicht anwesend ist. Als sie aussagen soll, liest ihr die Verteidigerin den Satz auf Deutsch vor, es ist wohl der unangenehmste Moment des Prozesses. Die Anwältin sagt: „Das widerspricht ja schon ein wenig Ihrer Aussage …“ Erst reagiert Katrin S. gefasst, sagt, das Video sei ein Spaß gewesen und habe nichts mit der Tat zu tun. Doch kurz darauf verlässt sie weinend den Saal, ihr Vater folgt ihr. Die Richterin ordnet eine Pause an.

Nur wenig beleuchtet wird der letzte Teil der Nacht, auch wenn er für Katrin S. nicht weniger traumatisch war. Imra K. brachte sie zu einer Tankstelle, von dort stieg sie wieder auf das Motorrad von Mohammed A. Er fuhr zu seiner Wohnung in Wedding, lud sie noch einmal ein, mitzukommen, „Spaß zu haben“. Sie erzählte ihm unter Tränen von der Vergewaltigung. Er sagte ihr, sie solle leiser reden, sonst würden die Nachbarn aufwachen. Und vor Gericht sagt er: „Ich glaubte ihr schon damals nicht.“

Dann fuhr er sie in Berlins Zentrum, wohin genau, ist noch offen. Katrin S. sagt, sie sei abgesetzt worden und noch durch die Stadt geirrt, bis sie im Hotel ankam. Ein fremder Mann habe ihr zehn Euro gegeben, weil sie so hilflos gewirkt habe. Ein Behindertentransport habe sie durch Zufall mitgenommen und zum Hotel gefahren. Mohammed A. sagt, er habe Katrin S. am Alexanderplatz abgesetzt.

Die Zahl der Sexualdelikte, die in Berlin zur Anzeige gebracht wurden, ging zuletzt zurück. Während der Pandemie-Jahre 2020 und 2021 war die Zahl auf mehr als 8000 angestiegen, im Jahr 2022 waren es 6782 Fälle, bis zum 21. September 2023 wurden 5712 Sexualstraftaten gezählt. Vergewaltigungen machen einen großen Teil der Anzeigen aus.

Am Ende ihrer Aussage wird Katrin S. gefragt, ob es ihr wichtig sei, dass die Angeklagten bestraft werden. Sie sagt: „Ich gewisser Weise ja.“ Es gehe ihr darum, andere vor solch einer Tat zu beschützen und klarzumachen, dass niemand so mit ihr umgehen dürfe. Das ist vielleicht die Antwort auf die Frage, ob sich das alles lohnt. Als sie den Raum verlässt, wirkt sie erleichtert. Einer ihrer letzten Sätze vor Gericht ist, dass sie nicht nur das Fachabitur nachgeholt habe, sondern auch den Führerschein. Sie sagt, sie möchte nie wieder auf andere Menschen angewiesen sein, um nach Hause zu fahren.

Konzert: Andreas Dresen und das Filmorchester Babelsberg spielen Gundermann

Ziemlich in der Mitte des Konzerts im Nicolaisaal erzählt Andreas Dresen die Geschichte von Bob Marley in Hoyerswerda. Die geht so: Der Jamaikaner sei in den 70er-Jahren sehr an der DDR interessiert gewesen und besuchte das Land. Dresen: „Das hat so mancher Stuttgarter heute noch nicht geschafft.“ Bob Marley mietete sich also einen Trabant und fuhr in die Lausitz. „Doch wie der Zufall so will“, sagt Dresen wie alle schlechten Lügner, „blieb der Trabant auf der Landstraße liegen.“ Der Legende nach schlenderte Gerhard Gundermann vorbei und nahm Bob Marley mit nach Hoyerswerda zu einem Konzert. Dresen: „Und so kam der Reggae per kultureller Aneignung aus der Lausitz in die Welt.“

Diese irre Räuberpistole ist an diesem besonderen Abend in Potsdam nur ein Vehikel, um zu einem der großen Hits von Gundermann überzuleiten: „Hier bin ich geboren“, in einer Reggae-Version. Das Lied handelt vom Aufwachsen in der DDR und von den Widersprüchen, die im Lebenslauf eingebrannt sind. Die Sänger reichen einander symbolisch immer wieder einen imaginären Joint. Die Lausitz ist im Lied ein Ort, wo die Kühe „mager sind wie das Glück“, wo man „Junge Pioniere vereidigt“ und „alte Freunde beleidigt“. An einer Stelle reimt Gundermann „halb volle Teller“ mit „Leichen im Keller“ und spätestens da ist schon ziemlich viel von der Biografie des Sängers verraten.

Gerhard „Gundi“ Gundermann war ein Sänger und Bergarbeiter, der 1955 in Weimar geboren wurde, in Hoyerswerda eine Band gründete, heiratete, die Tochter bekam, und dessen Lebensgeschichte 2018 in einem Film von Andreas Dresen ein Denkmal gesetzt wurde. Darin bekommen nicht nur die melancholischen Lieder viel Raum, sondern auch die Enthüllung von 1992, dass der Sänger Mitglied der Staatssicherheit war und Freunde ausspionierte. Der unsentimentale Blick auf die DDR war nicht nur beim Publikum ein Erfolg, sondern bekam auch sechs Deutsche Filmpreise.

Der Hauptdarsteller Alexander Scheer, der schon zuvor als Keith Richards im Film und als David Bowie auf der Bühne aufgetreten war, verkörperte Gundi auf eine Art, die ihm eine neue Karriere ermöglichte: Zusammen mit Andreas Dresen und einer Band um das Ex-Pankow-Mitglied Jürgen Ehle treten sie seitdem immer wieder auf und spielen Gundermann-Lieder. Der Nikolaisaal legt für das Konzert am Sonnabend noch einen drauf und organisiert das Filmorchester Babelsberg, das Scheer und Dresen bei rund der Hälfte der Lieder begleitet. Die Karten waren kurz nach der Ankündigung ausverkauft, ein zweiter Auftritt ist derzeit nicht geplant, trotzdem warteten an der Abendkasse noch einige auf Restkarten („Wir nehmen auch Stehplätze“), aber es war nichts zu machen.

Als Trost verkündet Andreas Dresen schon bald nach seinem „Hallo Potsdam“, dass der Abend aufgezeichnet werde. Das erste Lied des Abends beginnt mit der Zeile „Alle Filme, die ich drehen wollte sind schon gedreht.“ Es ist Gundermanns Lied „Leine los“, das sich aber nicht auf ein Schiff bezieht, das auf große Fahrt geht. Dresen singt: „Ich bin nur ein armer Hund, aber wer, wer ließ mich von der Leine los.“ Alle Filme gedreht, alle Kleider genäht, alle Kaiser gehenkt, alle Schiffe versenkt. Das Lied ist 1997 erschienen, ein Jahr vor Gundermanns Tod.

Überhaupt ist es trotz des ausverkauften großen Saals und der vielen Menschen auf der Bühne eine recht familiäre Stimmung. Alle im Saal kennen die Begriffe „Amiga-Langspielplatte“ und „EVP“. Im Publikum sitzt die Tante von Alexander Scheer, Evi aus Luckenwalde, die er fröhlich grüßt und sich bei ihr bedankt für die vielen Stunden, die sie ihm klassische Musik auf dem Plattenspieler vorspielte. „Wer hätte das gedacht, dass wir einmal mit Orchester auftreten!“ Und dann ist da auch Conny Gundermann, die Witwe, die kurz aufsteht und winkt, auch Tochter Linda ist gekommen.

Ihr hat Gundermann alle Lieder vor allen anderen vorgespielt, außer einem mit dem Titel: „Ich kann mich nicht erinnern, warum ich grad bei dir hängen geblieben bin.“ Als Gundi es das erste Mal beim Konzert spielte, lief sie nach der dritten Strophe hinaus: „Früher konnte ich Weiber wie ein Schaffner die Fahrkarten lochen / heute sag ich, Baby willst du mir nicht was Schönes kochen.“ Dieses Mal blieb sie sitzen und hört auch das Ende des Liedes, das doch ziemlich deutlich ein Liebeslied ist.

Zusammen mit Orchester kann die Band ihren Sound deutlich erweitern. Alles klingt groß und weit, egal ob eine große Ballade mit Geigen, ein lautes Stück Rock’n’Roll oder ein politisches Lied – Band und Orchester sind nach nur sehr wenigen Proben gut eingespielt und man wünscht ihnen mehr gemeinsame Auftritte. Andreas Dresen singt auf der Bühne zurückhaltend, und ihm ist die Freude über Abende wie diese permanent anzumerken, während Alexander Scheer eher die große Geste liegt, irgendwo zwischen Herbert Grönemeyer und Tom Waits. Zusammen mit Jürgen Ehle bilden sie ein Trio, das sich am Ende, direkt nach Gundermanns wohl größtem Hit „Alle oder keiner“ vor das Orchester hinkniet, als große Geste der Dankbarkeit.

Genau diese Mischung aus sentimentalen Momenten und derben Worten zieht sich durch den Abend, sie hat auch Gundermanns Musik ausgemacht. Die Lieder handeln vom Bergbau, der die Herzen hart macht, von der Revolution, und schließlich singen sie auch ein Lied, das Gundermann für Egon Krenz geschrieben hat, damals im Sommer 1989. Es heißt „Oktober“: „Und über Nacht kam wieder ’n neuer Mann, ran an die Macht, nu war er Steuermann.“ Weiter heißt es, sei der neue Mann dann selbst ein alter Mann geworden – und an allem schuld.

Es ist einer dieser Konzertabende, bei denen man sehr viel lernt. Zum Beispiel, dass damals wie heute Freundeskreise sich politisch zerstritten haben. Und dass Gundermann das Lied „Baker Baker“ der US-Sängerin Tori Amos gecovert hat. Auch das singt Alexander Scheer: „Vater Vater“, ein Lied auch für Gundermanns Vater, der früh den Kontakt zu seinem Sohn abbrach.

Im zweiten Teil des Konzerts überwiegen eindeutig die sentimentalen Töne: Es geht um „Engel über dem Revier“, die Abschied nehmen, darum, dass Dresen und Scheer und Gundermann „Keine Zeit mehr“ haben, um sich in irgendwelche Schlangen anzustellen, um das „Kommen und Gehen“, das auch in Potsdam nicht immer eine Selbstverständlichkeit war – und schließlich, passend ganz am Ende, um das „Gras“, das über allem wächst: „Wild und hoch und grün“.

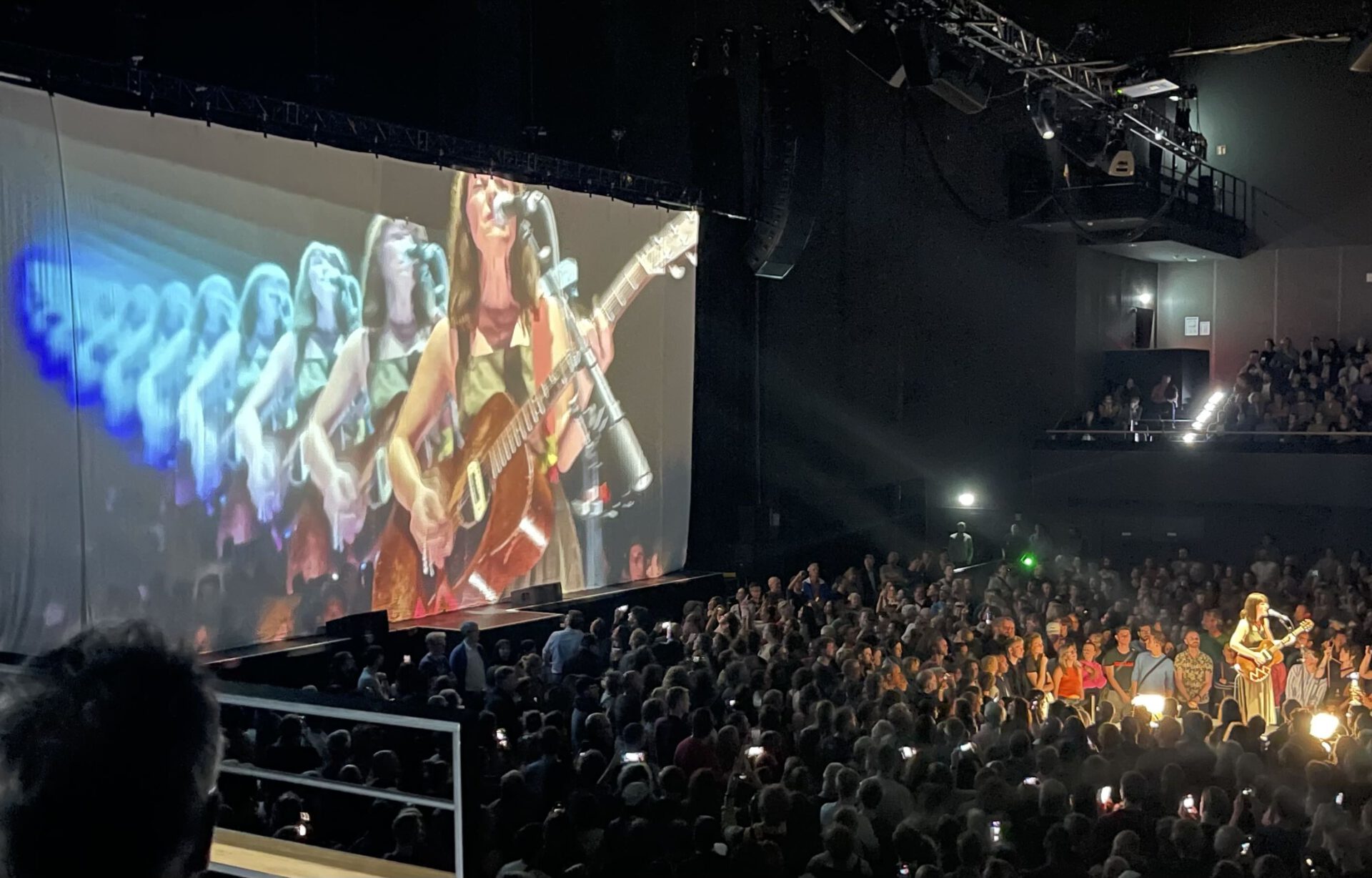

Feist zeigt ihre rosa Socken beim Konzert: „Berlin hat mir eine Erkältung gegeben“

Ihre Schritte werden immer schneller, das können alle sehen, weil sie live übertragen werden auf dem großen Vorhang im Saal. Leslie Feist filmt sich selbst mit einer Kamera, wie sie hinter der Bühne durch Gänge hastet und schließlich im großen Saal angelangt und sich höflich den Weg durch die Menge bahnt.

Die 47-Jährige umarmt jemanden im Publikum und steht kurz darauf auf der kleinen runden Bühne inmitten der Menge. Sie hängt sich die Gitarre um, stellt sich ans Mikrofon und fragt auf Englisch: „Und was jetzt?“

Diese Frage werden sich die neuen Feist-Zuschauer unter den rund 3500 Menschen in der Verti Music Hall immer wieder einmal stellen: Was ist jetzt eigentlich: Ist es eine Video-Performance wie in Castorfs Volksbühne oder eine Lesung? Eher ein Rock- oder eher Pop-Konzert? Ein Solo-Abend oder einer mit großer Band? Ein sentimentaler Comedy-Stand-up? Oder irgendwie alles zusammen?

Beim ersten Lied landet die Kamera erst einmal achtlos auf dem Boden und auf der Leinwand sind nur ihre Füße zu sehen, riesig, wie sie in rosa Socken stecken. Vor diesem Hintergrund beginnt Feist mit „The Bad In Each Other“ aus ihrem dritten Studioalbum „Metals“. Ein grooviger Start mit tiefen Basstönen und leichten Western-Anklängen. Der Song handelt von zwei Menschen, die die gleichen Gefühle haben, aber zu unterschiedlichen Zeiten und so das Schlimmste ans Licht bringen.

Danach erzählt Feist die Geschichte von einem Ort, an dem man eigentlich gar nicht hinwollte, an dem man aber doch bleibt, weil es sich als „der richtige Ort“ herausstellt. „Kennt ihr das“, fragt sie das Publikum. „Habt ihr ein Foto von so einem Ort auf eurem Telefon?“ Ihr Kameramann Calvin werde in den kommenden Minuten durch die Reihen ziehen: „Zeigt ihm doch euer Foto.“ Während sie weitersingt (unter anderem „The Redwing“ und „Gatekeeper“) halten Menschen Bilder von Stränden in die Kamera, von Häusern in den Bergen – und ganz am Ende das Foto von ihrem Kind.

An solchen Stellen weiß man als Zuschauer manchmal nicht, wie viel denn wirklich Zufall ist bei der Inszenierung dieser Live-Musikvideos. Zu perfekt passen die hingeworfenen Glitzer-Herzen auf dem Boden. Und hat nicht auch Feist gerade ein Kind adoptiert, was viele Veränderungen in ihren Alltag brachte. Außerdem starb vor zwei Jahren ihr Vater überraschend, eine Erfahrung, die sehr in ihr fünftes Studioalbum „Multitudes“ eingeflossen ist. Hinzukam, dass ihre Tourdaten immer wieder verschoben wurden wegen einer weltweiten Pandemie und weil sie sich mit der Band Arcade Fire zerstritt, einem Musiker übergriffiges Verhalten vorwarf.

Und jetzt steht sie also auf der Berliner Bühne und ist nicht nur eine Feist, sondern gleich Hunderte: Der Kameramann hat sich beim Lied „Century“ so positioniert, dass es eine optische Rückkopplung gibt: Feist hinter Feist hinter Feist. Passend dazu singt sie immer wieder: „Someone who will lead you to someone“ – jemand wird dich zu jemandem führen. Es ist eines dieser rätselhaften Stücke, das das Vergehen von Zeit und Beziehungen betrauert. Sechs Jahre sei sie nicht in Berlin aufgetreten, sagt sie selbst danach und dass diese Zeit definitiv zu lang gewesen sei. Schließlich war sie hier auch einmal zu Hause.

Dann beginnt der Lesungsteil des Abends: Sie findet ein schwarzes Buch und liest daraus ein Gedicht vor, der von einem Sturm handelt, der kommt und vor dem sie sich wegducken möchte. Halt geben ihr in dieser Welt andere Menschen, und das Wissen um die „Elektrizität in ihren Augen“. Man könne sie sehen, sagt Feist, „wenn jemand einen zum ersten Mal anschaut“.

Rund 45 Minuten hat sie zu diesem Zeitpunkt gesungen, als Letztes die rätselhafte Ballade „A Man is not his Song“, die das Publikum fast in Trance versetzt. Umso überraschender das, was jetzt passiert: Bei „I Took all my Rings off“ öffnet sich die Bühne, der Vorhang und damit der Video-Bildschirm verschwindet – und eine große Diskokugel taucht den Saal in Lichtpunkte: Sie singt davon, dass die Welt ein Ring sei, Mond und Sterne ebenfalls – und: „Das Licht kam herein.“

Für den zweiten Teil des Konzerts wird sie also von ihrer Band unterstützt. Sie singt „My Moon My Man“, „Become the Earth“, „In Lightning“ und schließlich auch ihr wohl bekanntestes Lied: „1 2 3 4“. Es wurde ein Werbehit für Apples iPod in den Nullerjahren, Feist aber spielt es heute in einer Version, die jegliches Fingerschnipsen unmöglich macht – und trotzdem klingt es noch sehr nach ihr.

„Es ging nur um Geld“: Verteidiger verlesen im Bushido-Prozess Plädoyers

Mohamed „Momo“ Abou-Chaker und der Rapper Fler stehen hinter dem Zuschauerbereich des Saal 500 im Landgericht Moabit und diskutieren. Der Richter hat zehn Minuten Pause angekündigt, nicht genug, um durch die Sicherheitsschleuse vor die Tür zu gehen. Und so stehen alle in diesem seltsam engen Vorraum und diskutieren, Fler und Momo in der Mitte. Fler schimpft auf die Staatsanwältin, Mohamed erzählt von seinen drei Jahren im Gefängnis und als beiden nichts mehr einfällt, lästern sie über den Rapper Bushido. Fler: „Eigentlich müsste der auf der Anklagebank sitzen.“

Dieses kleine Seitenschauspiel wird sich einreihen in die Geschichten rund um den wohl ungewöhnlichsten Prozess im Berlin der Nachkriegszeit: In diesem Saal 500 geht es seit nunmehr dreieinhalb Jahren darum, ob sich vier Brüder von Mohamed Abou-Chaker (Arafat, Yasser, Nasser und Rommel) am 18. Januar 2018 so sehr mit Bushido gestritten haben, dass sich der Vorwurf der Nötigung, Beleidigung, Bedrohung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung dadurch ergeben könnte. Es ist der 113. Verhandlungstag und an diesem Freitag ist die Tagesordnung voll: Die sieben Anwälte der Abou-Chaker-Brüder wollen ihre Plädoyers halten.

Am auffälligsten ist ausgerechnet der Vortrag von Peter Brasche, der Yasser Abou-Chaker verteidigt. Fast sentimental sagt er, dass er sowohl Bushido als auch die vier Brüder seit 20 Jahren kenne. „Ich bin am Anfang gefragt worden“, sagt Brasche, „wie lange das Verfahren dauern werde und konnte nur sagen: wahrscheinlich sehr lange.“ Das Drehbuch zur Verhandlung sei schließlich von einem Prozessbeteiligten geschrieben worden, nämlich dem Rapper Bushido, dessen Narrativ seiner Meinung nach dieses aufwändige Verfahren mit über 40 Zeugen geprägt habe.

Doch was sonst sollte das Narrativ sein? Darüber schweigt Peter Brasche. Über 14 Jahre hatte Arafat und Bushido eine enge Freundschaft und Partnerschaft im Musikbusiness verbunden. Als Bushido diese Beziehung beenden wollte, kam es zu einem Streit, der dann wohl eskaliert sei. Verteidigerin Lara Wolf verglich in ihrem Plädoyer die Einzelheiten des Streits mit „Silberlöffeln“ nach einem Ehestreit. Entgegen der Meinung vieler, zeigte sich Anwalt Brasche sicher, dass es nie um Freundschaft gegangen sei oder um Bushidos Angst um sein Leben oder das seiner Familie. „Es ging immer nur um Geld.“

Genau wie die anderen sechs Anwälte für ihren jeweiligen Mandanten fordert auch Brasche für Yasser einen Freispruch, zumindest für die Vorwürfe rund um den 18. Januar. Was wirklich in den Büroräumen in der Puderstraße passiert sei, könne niemand genau feststellen, da stehe letztlich Aussage gegen Aussage. Alle Anwälte stützen sich in ihrem Vortrag immer wieder auf einen Audio-Mitschnitt des Abends, der allerdings nur zwei Stunden dauert und dessen Metadaten gelöscht sind. Es könnte also auch von einem anderen Treffen stammen.

Als erster sprach Anwalt Hansgeorg Birkhoff, der auch im Prozess am häufigsten das Wort ergriffen hatte. Nie um ein Wort verlegen, rechnete man mit einem rhetorischen Feuerwerk. Es blieb jedoch eine seltsam unstrukturierte Rede, die nicht mit Kritik an Presse und Gericht sparte. Birkhoff verwies auf die alten Griechen und ihre philosophischen Konzepte von Wahrheit und erinnerte alle noch einmal daran, dass er wegen eines Unfalls auf Krücken den Prozess begann, doch was beides mit der möglichen Unschuld seines Mandanten zu tun habe, wurde nicht deutlich.

Das Hauptthema aller Plädoyers war es, die Glaubwürdigkeit von Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, und seiner Frau Anna-Maria anzuzweifeln. Doch die Beweise, die den Verteidigern dazu dienten, sind ein angeblicher Treppensturz eines Polizeibeamten, den Bushido gesehen haben will, aber an den sich kein Polizist erinnern kann. Außerdem hatte er vor Gericht gesagt, er habe seine eigene Biografie nie gelesen, dabei gibt es ein von ihm eingelesenes Audio-Buch. Aber ist das genug, um ihn unglaubwürdig zu machen? Lassen sich sein Charisma und seine rhetorischen Fähigkeiten gegen ihn auslegen?

Die Staatsanwaltschaft hatte ihr Strafmaß beim 112. Prozesstag auf vier Jahre und vier Monate festgelegt. Nachdem Arafat in der vergangenen Woche ein Teilgeständnis abgelegt hatte, reduzierte sie ihr vorgeschlagenes Strafmaß – auf vier Jahre, drei Monate und eine Woche. Arafat Abou-Chaker hatte außerdem eine ausstehende Geldstrafe am Mittwoch dieser Woche komplett bezahlt: 3430,61 Euro. Das Geld ging jedoch vom Konto eines gewissen Andreas A. ab.

Reisen wie Mao Zedong: Zwei Berliner mit dem Fahrrad auf dem Langen Marsch

Kurz vor Jianhe ging bei Christian Y. Schmidt der Umwerfer kaputt. Umwerfer, so heißt die Schaltvorrichtung an einem Fahrrad mit Kettenschaltung. Jianhe ist eine eher kleine Stadt in der Provinz Guizhou, die Einwohnerzahl liegt unter 200.000, das H wird wie CH bei Dach ausgesprochen. Es wurde also in Jianhe ein neuer Umwerfer für rund 100 Euro im Internet bestellt, und Schmidt stellte sich auf mehrere Tage dort ein. So eine erzwungene Pause hätte ja vielleicht auch ihr Gutes. Doch China zeigte hier einmal mehr, was logistisch möglich ist: Der Umwerfer der Firma Shimano war binnen eineinhalb Tagen da und die Radtour konnte weitergehen.

Zusammen mit seinem Freund, dem Reisebuchautor Volker Häring, hatte sich Christian Y. Schmidt im Herbst auf eine ambitionierte Fahrradtour begeben: Sie wollten die Strecke des Langen Marsches mit dem Fahrrad entlangfahren, jene historische 11.000-Kilometer-Route – die Angaben variieren je nach Historiker –, die Chinas Parteigründer Mao Zedong einst mit Gefolgschaft lief. Genau ein Jahr dauerte der Marsch der rund 90.000 Männer durch die Provinzen, nur etwa 7000 von ihnen erreichten das Ziel in Yan’an im Oktober 1935. Einer von ihnen war damals der Deutsche Otto Braun, der so auch Teil des Gründungsmythos der Roten Partei Chinas wurde. Im Jahr 1973 starb Braun bei einem Urlaub in Bulgarien eines natürlichen Todes, er war inzwischen Bürger der DDR.

Braun ist einer der Gründe, warum sich Häring und Schmidt auf diese Tour begeben haben. Der im Jahr 1900 in Bayern geborene deutsche Kommunist und Militärberater gehörte zu den ursprünglichen Initiatoren des Marsches, als die Rote Armee im Sommer 1934 in dem von ihr kontrollierten Gebiet im Süden Chinas durch die Nationalisten unter Chiang Kai-shek in schwere Bedrängnis geriet. Der Mann, den in China nahezu jedes Kind als Li De kennt (Li, der Deutsche), schlug vor, einen Ausbruch aus der Umklammerung zu wagen. Das bedeutete auch, einige Tausend Kranke, Frauen und Kinder zurückzulassen. Die Parteiführung stimmte zu und der Marsch begann, über Berge, durch Flüsse, im Zickzack, aufs tibetische Hochplateau und durch Sümpfe, bis man nach einem Jahr sicheres Terrain erreichte. So rettete sich auch die gesamte Führung der Kommunistischen Partei, und der Marsch wurde Teil chinesischer Nationalgeschichte.

Christian Y. Schmidt ist Mitte der Nullerjahre nach Peking gezogen, heiratete eine Chinesin, schrieb für Taz und Titanic – und veröffentlichte mehrere Bücher über China, wie „Bliefe von dlüben“ und „Allein unter 1,3 Milliarden“. Das Land liegt ihm am Herzen, er kennt auch die Probleme, weiß von Hungersnöten und anderen Herausforderungen unter Maos Regime, vom harten Alltag der Wanderarbeiter, von Menschenrechtsverletzungen gerade in den äußeren Provinzen, bei Tibetern und Uiguren. Während der Arbeit zu seinem Buch „Der letzte Hülsenbeck“ habe er zu viel am Schreibtisch gesessen, sagt er, deshalb kam er auf den Gedanken, sich mehr zu bewegen und Häring, der die Idee zur Tour hatte, zu begleiten.

Für die Geschichte von Otto Braun hat sich Schmidt schon lange interessiert. „Seine Biografie ist so etwas wie ‚Babylon Berlin‘ auf Speed, allerdings im globalen Maßstab“, sagt Schmidt der Berliner Zeitung. „In den 20er-Jahren war er in Berlin als Kommunist zunächst im Untergrund, dann im Gefängnis.“ Braun wurde aber mit Waffengewalt von seiner damaligen Geliebten Olga Benarrio aus seiner Zelle in Moabit befreit, floh nach Moskau, ging dort auf die Militärakademie. Als bekannter Womanizer war er gleich mit zwei Chinesinnen verheiratet. „Von der ersten Frau hat er sich scheiden lassen, obwohl sie für ihn lernte, wie man deutsche Wurst macht und Brot bäckt.“ Die zweite Frau war eine Sängerin.

Schmidt hat alles gelesen, was er über Braun in die Hände bekommen konnte. „Das ist allerdings angesichts der Bedeutung, die sein Engagement in China hatte, nicht viel.“ In der DDR war Braun eine Zeit lang erster Sekretär des Schriftstellerverbands, er liegt heute auf dem Friedhof der Sozialisten in Friedrichsfelde. Während seiner Zeit in China war er auch ein Gegenspieler Maos, obwohl sie zusammen den Langen Marsch bewältigt haben. Schmidt hat sich etliche chinesische Filme über Braun angeschaut, in denen der Deutsche oft als jähzornig und ungeduldig dargestellt wird, als jemand, der wütend Nüsse knackt und sich dabei selbst verletzt.

Christian Y. Schmidt und Volker Häring wollten eigentlich schon im April 2020 auf die gemeinsame Tour gehen und auf den Spuren von Otto Braun unterwegs sein. Doch die weltweite Corona-Pandemie ließ die Pläne der beiden Reisenden weiter in den Hintergrund rücken. Im Nachhinein hat sich das allerdings als Glück erwiesen, weil die beiden nicht während der Sommerhitze durch China reisen mussten.

Der nächstmögliche Termin für beide Abenteurer war dann der 17. Oktober 2023. „Das Schicksal hat uns also gedrängt“, sagt Schmidt, „dass wir ausgerechnet auf den Tag genau 89 Jahre nach Mao Zedong und Otto Braun in der gleichen Stadt mit dem Marsch beginnen: in Yudu.“ Gestartet sind sie einen Tag zuvor in dem ehemaligen Hauptquartier der Kommunisten, der Kleinstadt Ruijin. Dorthin kamen sie mit dem Zug aus Hongkong. Dann stiegen sie auf ihre E-Bikes.

Schmidt und Häring hatten sich extra für diese Reise Pedelec-Fahrräder zugelegt. Anders als ein reines E-Bike fährt ein Pedelec nur dann, wenn die Pedale bewegt werden, allerdings setzt dann eine Motorunterstützung ein, die es bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde bringt.

„Anstrengend war es trotzdem noch genug“, sagt der 67-Jährige. „Gerade weil man hohe Berge bezwingen muss und es immer wieder Momente gab, in denen beide Akkus leer waren.“ Dann nämlich ist ein E-Bike wirklich schwer zu bewegen, zumal sie auch Gepäck dabeihatten. „Ich habe so eine Tour auch noch nie vorher gemacht“, sagt Schmidt. „Volker hat als alter Weltreiseleiter auf jeden Fall mehr Erfahrung auf dem Gebiet und ist deutlich besser im Training.“

Bis zum Dezember haben die beiden 2600 Kilometer zurückgelegt, was ungefähr der Entfernung zwischen Berlin und Lissabon entspricht. Dabei haben sie rund 35.000 Höhenmeter überwunden. Zwar kamen dann auch immer wieder lange Abfahrten, aber die haben sich fast als gefährlicher herausgestellt. Sie machen jetzt eine Pause bis Anfang März und starten dann mit der zweiten Etappe.

„Der gefährlichste Moment war eine Serpentine, wo Volker plötzlich in der Kurve ein BMW entgegengeschossen kam“, sagt Schmidt. „Das war so knapp, dass Volker beinahe unter die Räder gekommen wäre.“ Ansonsten haben sie die Tour bisher fast unbeschadet überstanden – nur ab und zu mussten Teile ausgetauscht und Reifen geflickt werden, nicht nur in Jianhe. „Auch mein iPhone ging irgendwo in der Provinz Sichuan einmal kaputt“, erzählt Schmidt, „aber innerhalb von zwei Stunden hatte ich ein neues Display, hineingebaut von einem jungen Chinesen, der wie Harry Potter aussah und einen kleinen Apple-Laden betrieb.“

Finanziert haben sie die Reise bisher unter anderem durch Spenden. Für 20 Euro kann man sich eine Postkarte aus China vom Marsch der beiden nach Hause schicken lassen – ein Konzept, was bisher aufging. Auch versuchen sie, in günstigen Hotels zwischen 100 und 200 Yuan (umgerechnet 13 und 26 Euro) pro Nacht zu übernachten. In den meisten Orten hat das bisher geklappt. Außerdem wollen sie einen Reisebericht schreiben, der unter dem Titel „So weit die Füße radeln“ bei Ullstein erscheinen soll.

Es entwickele sich gerade eine Art „Roter Tourismus“, sagt Schmidt und meint damit jene Touristen, die er immer wieder auf seiner Reise getroffen hat. Das sind Chinesen oder andere Reisende, die sich auf den Langen Marsch machen, ähnlich wie Europäer den Jakobsweg gehen. Manche haben sogar rote Fahnen dabei, die sie auf der Strecke schwenken. Die touristische Infrastruktur entlang der Strecke ist noch nicht vollends professionalisiert, aber die beiden Deutschen waren mit ihrer Idee bei weitem nicht allein. Als Orientierung lasen sie auch einen Reisebericht von zwei Engländern, die den Marsch vor rund 20 Jahren zu Fuß gemacht hatten.

So war es denn auch keine Überraschung, als sie in Tongdao Probleme hatten, eine Übernachtung zu finden. Die Stadt mit etwas mehr als 200.000 Einwohnern ist im Buch der Engländer schon erwähnt als komplizierter Ort. „Als wir dort ankamen, war es bereits spät“, erzählt Schmidt, „und die Fahrrad-Akkus waren leer.“ Doch das erste Hotel wies sie ohne Begründung ab, das zweite ebenfalls. „Als Europäer wird man in China dann auch schnell auf der Straße von der Polizei erkannt“, sagt Schmidt. Sie wurden dann das erste und einzige Mal auf ihrer Reise aus einem Bezirk offiziell ausgewiesen.

Erst in einer weiter entfernten Stadt, wohin sie dank eines Busses, der auch Fahrräder transportiert, gelangten, durften sie dann übernachten. Offiziell ist die Stadt nicht gesperrt. Im Internet kann man allerdings auf inoffiziellen Seiten nachlesen, dass dort ein Teil der chinesischen Atomwaffen lagert. Da Tongdao aber auf der Route des Langen Marsches liegt, wird die chinesische Tourismusbehörde dieses Problem auf lange Sicht noch lösen müssen, zumindest wenn mehr Menschen dem Beispiel von Häring und Schmidt nacheifern wollen.

Abgesehen von solchen Erlebnissen ist aber bei Christian Y. Schmidt viel Begeisterung über die Entwicklung Chinas der letzten Jahre herauszuhören – und zu lesen im Internet-Blog, den sie auf der in China verbotenen Plattform Facebook führen. Die Qualität der Straßen habe sich eklatant verbessert, die Entwicklung selbst kleiner Städte nennt Schmidt erstaunlich, deren Anbindung an das Schienen- und Bussystem gehe rasant vonstatten.

„Als ich 2007 auf meiner letzten Reise in Chengdu war, gab es in der Stadt noch keinen einzigen Kilometer U-Bahn“, berichtet er. Erst im September 2010 sei die erste Linie eröffnet worden. „Heute hat Chengdu mit 13 Linien und insgesamt 558 Kilometern das viertlängste U-Bahn-System auf der Welt.“ Die Entwicklung der Metro in Chengdu ist für ihn nur ein Beispiel für die rapide und zugleich systematische Entwicklung Chinas allein in den letzten 15 Jahren. „Sie sprengt jedes Vorstellungsvermögen eines Europäers“, sagt Schmidt. „Man muss sehen, was hier passiert, um es zu begreifen.“

Konzertfilm „The Eras Tour“: Wie ich aus Versehen zum Swiftie wurde

Okay, das klingt jetzt vielleicht etwas irre, aber ich habe vor ein paar Tagen etwas Neues gelernt: Es gibt diese Stelle im Lied „You Belong To Me“ (Du gehörst zu mir) von Taylor Swift, eines aus der frühen Country-Phase der Sängerin, bei der alle Fans weltweit immer zweimal in die Hände klatschen. Sie singt: „Ich fahre zu deinem Haus mitten in der Nacht, ich bringe dich zum Lachen, selbst wenn dir zum Weinen zumute ist.“ Und da passiert es: Klapp, Klapp! Das war’s.

Warum ich das weiß? Ich habe in Berlin im Kino den Konzertfilm „The Eras Tour“ von Taylor Swift gesehen, den schon jetzt erfolgreichsten Konzertfilm aller Zeiten. Die Stimmung im ausverkauften Saal lässt sich am ehesten mit einer Aufführung der Rocky Horror Picture Show vergleichen: Irgendwann stehen alle auf und tanzen. Und die meisten wissen auch, an welcher Stelle sie noch den Double-Clap machen können, weil echte Fans diese Regel eben kennen.

Es ist Sonntagmittag, 14 Uhr, Ende November, es regnet, und die Aussicht auf drei Stunden in einem Kinosaal erscheint wirklich verlockend. Wir sind zu viert: Sarah kennt Taylor Swift aus ihrer Jugend in den USA. „Sie war irgendwie immer genau in derselben Lebensphase wie ich“, sagt sie, als wir draußen vor der Tür stehen. Bei Austin war es genauso, nur dass er auch ihre neuen Lieder auswendig kennt: „It’s me, hi, I’m the problem, it’s me“, singen wir auf dem Platz vor dem Kino. Dominik kennt bisher nur „Shake it off“. Und als Sarah mich fragte: „Bist du ein Swiftie?“, höre ich mich gequält sagen: „Nein, höchstens ironisch.“

Kurz darauf stehe ich in der Popcornschlange und überlege laut, ob ich diesen Eimer mit Fotos von Taylor Swift kaufen soll. Das kleine Blechding ist eigentlich potthässlich, und die zwölf Euro sind eine Unverschämtheit. Aber wie ferngesteuert antworte ich auf die Frage „Süßes oder salziges Popcorn?“ mit „salzig“ und zahle brav. Wir gehen in den ausverkauften Kinosaal gleich neben der Mercedes-Benz-Arena und irgendwie gehen wir auch in ein Konzert. Kurz bevor der Film beginnt, flüstert Sarah: „Sicher, dass du kein Swiftie bist?“

Die Sache mit Taylor Swift ist kompliziert. Während der ersten Monate der Pandemie gab es diese Tage, an denen sehr wenig passierte, bis dahin kannte ich nichts von Taylor Swift. Im Juli 2020 kam das Album „Folklore“ heraus, Cover in Schwarz-Weiß. Der Spiegel überschrieb seine Kritik mit „Opium fürs Volk“ und nannte die Songs eine „Reise ins Innere“, mit der sich viele identifizieren können. Es passe in die Zeit, über Menschen zu singen, die „von Luft, Liebe und Hoffnung leben können“. Und so begann ich, es mir anzuhören. Der erste Song auf „Folklore“ ist „The 1“ und handelt von jener ersten großen Liebe, die es nicht mehr gibt.

Taylor Swift singt das Lied auch in diesem Kinokonzert. Sie sitzt auf dem Dach eines Landhauses und singt: „Ich dachte erst, ich hab dich an der Bushaltestelle gesehen, aber das warst du gar nicht.“ Eine Zeile, die gut zu Berlin passt, wo fast jede BVG-Haltestelle eine rührende Geschichte erzählen würde, wenn sie sprechen könnte. Und jetzt sitzen zwei Erwachsene im Kino und singen laut und auswendig mit: „You know the greatest loves of all times are over now“ (Du weißt, die größten Liebesgeschichten der Welt sind alle vorbei). Typischer Taylor-Text: Irgendwas mit Trennung und ganz großem Gefühl.

Austin und ich können zu fast allen Liedern die Texte mitsingen – und nicht nur wir: Der ganze Saal kennt die Texte auswendig. Taylor spielt bei dieser Tour, die ab Mai 2024 auch nach Europa kommt, ihre 40 großen Hits. „Enchanted“ und „Fearless“ und „Lover“ und „Love Story“. Fast immer singen fast alle im Saal mit. Gleich beim zweiten Lied „Cruel Summer“ fragt Taylor die 70.000 Konzertbesucher und die 60 Menschen im Kinosaal, ob sie den Text gut kennen und ruft dann: „Beweist es!“ Und kurz darauf ertönt der wohl dramatischste Ruf der Musikgeschichte: „Ich liebe dich, ist das nicht das Schlimmste, was du je gehört hast?!“

Ich weiß ja, das ist Teenage-Quatsch, aber wenn ich um mich blicke, sind genug Menschen über 30 im Saal, die ebenfalls irgendwie in diese Pop-Schleife geraten sind. Denn gerade einmal fünf Monate nach dem Album „Folklore“ kam „Evermore“, Swifts zweites Lockdown-Album. Und wieder sind die Lieder kleine Geschichten von Trennung und Einsamkeit. Es war eine Zeit, als täglich an die 500 Menschen an Corona starben, in Deutschland allein. Und plötzlich gab es noch mal mehr „Landlust“-Gefühl zum Anhören, es wurde Weihnachten, ich bekam kurz vor Heiligabend Corona und hörte: Taylor Swift.

In einem sehr interessanten Video-Podcast geht eine Journalistin dem Erfolg von Taylor Swift nach. Sie beginnt ihren Beitrag mit „Wir müssen über Taylor Swift reden“, weil einfach viele in ihrem Umfeld der Musik verfallen sind, und sie kann es tatsächlich gut herleiten: Swift kam für viele genau zu einer Zeit, als sie sich mit sich selbst beschäftigten, mit dem passenden Soundtrack an. Sie schreibt ihre Texte selbst, und die meisten handeln eben von der Suche nach einer echten Verbindung zu anderen, nach einem wirklich großen Gefühl. Weil sich die Lieder dann noch aufeinander beziehen, entsteht eine Art Sog, dem sich nur wenige Menschen entziehen können. Es ist wie ein Code, den nur diejenigen verstehen, die ihre „Eras“, also ihre Alben, gut kennen.

Damit sind nicht nur die Liedtexte gemeint, sondern auch die einzelnen Referenzen, die Menschen und Momente, auf die sich die Lieder beziehen, im Extremfall auch die Doppel-Klatsch-Momente. Sarah und Austin, die beiden Amerikaner in unserer Kinogruppe, kennen all diese Geschichten, die mir zum Teil nicht geläufig waren. Der Song „Style“ handelt von Swifts Zeit mit dem Sänger Harry Styles, „Shake It Off“ von den vielen Anfeindungen, weil sie eben genau so gedatet hat wie andere Menschen mit Mitte 20. Alle im Saal wissen, dass bei diesem Lied eine Handbewegung gemacht werden muss, als ob man Staub von seinem Körper wegwischt.

Das Lied „All Too Well“ ist gewissermaßen der Höhepunkt dieser Drei-Stunden-Reise durch diese Zeit, Taylor steht allein auf der Bühne: Gitarre, Glitzerkleid und fiese Verse über einen Verflossenen. Es geht darum, wie beide einmal in der Küche getanzt haben, nur im Licht des Kühlschranks, wie seine Freunde sich über sie lustig gemacht haben, weil sie irgendein Buch nicht gelesen hatte, wie er sie „gebrochen hat wie ein Versprechen“ und sie im Bett lag „wie ein Papierknäuel“ und schließlich von „irgendeiner Schauspielerin“ getröstet wird. „Die Schauspielerin ist Jennifer Aniston“, raunt Austin mir zu, „und der Typ, über den sie singt, Jake Gyllenhaal.“

Am Ende spielt sie Lieder aus dem aktuellen Album, also der „Midnights“-Ära. Inzwischen sitzt keiner mehr im Kino, wir feiern hier die beste Party der Stadt. In dieser Woche startet der Beyoncé-Film. Meine Empfehlung: Nur hingehen, wenn es ausverkauft ist. Denn ich muss zugeben, ich hatte den Taylor-Film schon einmal gesehen, total ironisch natürlich, aber da war es halb leer und niemand sang mit.